Musik & Buch

20. Juli Eine große Oper wartet auf ihren Triumph – Schubert, Mahler, Webern an der Grenze zwischen Kammerkunst und Orchestermusik – Ein Riese des Musiktheaters als instrumentaler Kleinmeister – Vier Mal Musik als Ort der Erinnerung an nachtschwarze Zeiten.

Von Michael Thumser

■ Franz Schmidt: Fredigundis. Oper in drei Aufzügen. – Orfeo/Naxos Deutschland, 2 CDs, Nr. C380012, etwa 25 Euro.

Die Hauptfigur ist eine Bestie von Frau und treibt das Steckenpferd der frühmittelalterlichen Merowinger, einander reihenweise umzubringen, offensiv und obsessiv auf die Spitze. Sieht man dergleichen auf der Opernbühne nicht ganz gern? Trotzdem sollte aus Franz Schmidts „Fredigundis“ kein Bühnencoup werden: keine Wegmarke auf der Strecke zwischen ambitionierter Spätromantik und gemäßigter Klassischer Moderne. Für jene Zwischenposition steht der 1939 mit 65 Jahren gestorbene Tonsetzer, der um die Jahrhundertwende als einer der bedeutendsten Schöpfer österreichischer Orchester-, Kammer- und Orgelmusik rangierte.

Auch im musikdramatischen Fach hatte er zu siegen gewusst: Seine „Notre Dame“, 1904 nach dem Roman Victor Hugos vollendet, wenn auch erst zehn Jahre später uraufgeführt, kam bei Publikum und Kritikern bestens an. Wiederholen indes konnte er den Hit 1922 mit seinem zweiten und letzten Bühnenwerk nicht. In der Handlung einem Roman Felix Dahns frei folgend, erzählt es blutrünstig von einer Magd mit symbolisch roten Hexenhaaren. Ums Jahr 570 gelingt es ihr durch List, Gewalt und Mord, sich als Königin durchzusetzen, bis sie ihr angemaßtes Glück am Ende büßend einbüßt. An solchen Kruditäten nimmt Hartmut Krones, Autor des Beihefts, Anstoß – indessen ereignete sich in anderen Opern durchaus noch Schlimmeres.

Zudem schreibt Krones der Musik Schmidts, die sich unbestritten „in ihrer Qualität weit über das Textbuch heraushebt“, schwerverdauliche Komplexität zu. Damit aber übertreibt er. Hörende mit ein wenig Erfahrung, die sich neben der Klangrhetorik Richard Wagners auch einigermaßen an die Idiome etwa Schönbergs und Bergs, Pfitzners oder Korngolds gewöhnten, dürften sich in der exquisit gearbeiteten, in ihrem Aktionismus wirkungssicheren, in der Seelen-Kartografie imponierend wandelbaren Komposition unschwer und womöglich mitgerissen zurechtfinden.

Erleichternd fallen bei dem (erst jetzt veröffentlichten) Wiener Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1979 drei Umstände ins Gewicht. Unter Ernst Märzendorfer vermittelt das Radio-Symphonieorchester des ORF inspiriert zwischen theatraler Lebendigkeit und konzertanter Transparenz; nach dem Blechgewitter der „Königsfanfaren“ gleich zu Beginn findet und behauptet der Gestus einen ausbaufähigen Platz zwischen Schmidts zwei letzten Symphonien und seinem kolossalen Oratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“. Ferner gewinnt die 45 Jahre alte Aufnahme klanglich durch ein gelungenes ADD-Remastering einwandfreie Präsenz. Und schließlich setzen sich mit der dunkel-obskur timbrierten Dunja Vejzovic und Werner Hollweg zwei leidenschaftliche Handlungsträger hinreichend katastrophisch auseinander.

■ Franz Schubert, Anton Webern, Gustav Mahler. – Farao Classics, 1 CD, Nr. B108116, etwa 15 Euro.

Noch einmal Musik von der Nahtstelle zwischen Romantik und Moderne – und an der nebulösen Scheidelinie zwischen Kammermusik und Symphonik. 1894 bearbeitete Gustav Mahler das d-Moll-Streichquartett (D 810) von Franz Schubert – mit dem vielsagenden (Lied-)Titel „Der Tod und das Mädchen“ – für Streichorchester; und Anton Webern arrangierte 1931 sechs „Deutsche Tänze“, die Schubert dem Klavier zugeschrieben hatte (D 820), für kleines Orchester. Kent Nagano, seit neun Jahren in Hamburg Generalmusikdirektor von Staatsoper und -orchester, verleiht auf seiner ersten CD-Einspielung mit seinen Philharmonikern der Umgestaltung Mahlers eine seriöse, schicksalsbewusste Würde, die es weder an orchestraler Mächtigkeit noch, im Andante, an der Dezenz kammerkünstlerischer Verschwiegenheit mangelt. Und selbst die Tänze geraten, transferiert ins größere Format, aus ihrer volkstümlichen Unscheinbarkeit ein wenig heraus. Weil der „Langsamer Satz für Streichquartett“ des 21-jährigen Webern aus dem Jahr 1905 keinesfalls nur als Zugabe dienen durfte, stellte ihn der 73-jährige Dirigent wohlweislich in die Mitte des Programms, der Satzvorschrift „Mit bewegtem Ausdruck“ in jedem Takt gehorchend. Wer den späteren und späten Webern kennt und Probleme hat mit dessen so viel wie möglich aussparender, nach mehr und noch mehr Kürze strebender Satzweise und Sprödigkeit, der trifft hier (noch) auf das Gegenteil: Alles ist Expression und darf für gut zehn Minuten die Höhen und Tiefen inwendigen Erlebens vollständig durchmessen.

■ Giacomo Puccini: Sämtliche Werke für Streichquartett. – Urania Records, 1 CD, Nr. LDV 14111, etwa 18 Euro.

Eigentlich hatte Giacomo Puccini mit der reinen Instrumentalmusik schon weitgehend abgeschlossen, als er 1890, mit 32 Jahren, vom Tod eines verehrten Mitglieds der italienischen Königsfamilie erfuhr: Da schuf er binnen einer Nacht mit seinen nach wie vor viel gespielten „Crisantemi“ für Streichquartett einen Trauergesang als herzzerreißenden Abschied vom verblichenen Förderer. Allerdings wissen bei weitem nicht alle Opernliebhaber, dass der Komponist während seiner vier Mailänder Studienjahre bis 1884 mehrere Stücke für dieselbe ausdrucksstark-intime Besetzung entwarf: drei Menuette und genauso viele Fugen, vor allem ein knapp zwanzigminütiges Quartett in D. Für die Kompletteinspielung nähern sich die Geiger Paolo Morena und Fabio Ravasi sowie die Bratschistin Cynthia Liao und Gabriele Zanetti am Cello dem frühen Werkkomplex mit ehrenwerter Ernsthaftigkeit. Freilich kann ihr engagiertes Spiel nicht verheimlichen, dass es sich zumindest teilweise um studentische, unerwartet kleinmeisterliche Übungen handelt, die wenig ahnen lassen von der ungeheuren melodischen und harmonischen Ingeniosität, dem Bühneninstinkt und dem psychologischen Feingespür des späteren Operngenies. So stehen die „Crisantemi“ denn auch am Anfang dieser Platte, ragen weit über das Übrige hinaus und deuten voraus auf die Tragödie der „Manon Lescaut“, mit der Puccini 1893 vollends der Durchbruch auf dem Theater gelang: Im dritten und im vierten Akt, besonders in der Todesszene der Titelheldin, spielt der blumige Grabgesang des kleinen Quartett-Requiems von 1890 eine neue Rolle, genau die richtige.

■ Jeremy Eichler: Das Echo der Zeit. Die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege. – Aus dem Amerikanischen von Dieter Fuchs. Verlag Klett-Cotta, 463 Seiten, gebunden, 32 Euro.

Zum Berufsbild des Musikkritikers gehört die Pflicht, besonders gründlich zuzuhören, tunlichst noch genauer als die anderen Besucher im Konzertsaal oder Opernhaus. Jeremy Eichler, einer der führenden Rezensenten in den USA, nennt es „Deep Listening“: „ein Zuhören im Wissen, dass die Musik ein Echo der Zeit darstellt. Ohne Deep Listening flüstern die Stimmen der Vergangenheit ins Nichts.“

An vier Werke des zwanzigsten Jahrhunderts und an ihre (hier durchweg) männlichen Urheber erinnert Eichler sich in seinem Buch: an Richard Strauss und das ergreifende memento mori seiner „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ von 1946; an Arnold Schönberg und den „Überlebenden aus Warschau“ – nämlich aus dessen rebellischem Juden-Ghetto – für Erzähler, Männerchor und Orchester von 1947; an Benjamin Brittens „War Requiem“ von 1962 und die von deutschen Bombern zerstörte, wieder aufgebaute Kathedrale im englischen Coventry; und an Dmitri Schostakowitschs im selben Jahr uraufgeführte dreizehnte Symphonie „Babi Jar“, mit Bass-Solo und Männerchor, über das 1941 verübte Massaker nazideutscher „Sondereinheiten“ an 33.000 jüdischen Menschen in einer Schlucht nahe dem ukrainischen Kiew.

„Nachkriegsrequiems der tiefsten Trauer“ nennt der Autor die vier singulären Meisterwerke. Nicht, dass auch nur eines inzwischen dem kollektiven Gedächtnis der Musikwelt entfallen wäre; aber Eichler „erinnert“ auf ungewöhnlich tiefsinnige und -sichtige, dabei gut nachvollziehbare Weise an sie: auch indem er das Erinnern selbst zum Thema macht, die Musik gleichsam auf die Kultur-brechenden Gräuel der Geschichte anwendet und, umgekehrt, die Geschichte auf die Überlebensfähigkeit der Musik. Ihm gelingt dies in philosophisch-gescheiten Gedankengängen ohne akademische Überfrachtung, an deren Stelle er die oft „aristokratische Eleganz“ seines nicht analytischen, sondern auch anekdotischen, innerlich und äußerlich bewegt erzählenden Stils setzt. Durchweg lässt er eine starke Empathie für die eingehend geschilderte Tonkunst und die mit distanzierter Bestimmtheit charakterisierten Tonkünstler spüren.

Dahingestellt mag bleiben, ob grundsätzlich jede Musik „Zeugin der Geschichte“ ist, wie Eichler im Vorwort schreibt. Mit Sicherheit taugt sie in den von ihm vorgetragenen Fällen als „Überbringerin der Erinnerung für eine Welt nach dem Holocaust“. Dabei entgeht ihm zwar nicht, dass das Erinnern im Lauf der Zeit das Erinnerte verändert, weil die „unausgesprochenen Botschaften“ der Musik von Generation zu Generation anders verstanden werden. Gleichzeitig aber, und zu Recht, postuliert er die ausgewählten „Werke als wesentliche Aufbewahrungsorte des kulturellen Gedächtnisses, als Objekte, in denen die lebendige Vergangenheit immer noch ansässig ist“.

Und so, „lebendig“ nämlich, rückt er die Umstände ihrer Entstehung sehr nah und nachvollziehbar an die Gegenwart heran, fast achtzig Jahre nach dem Ende der nazistischen Terrorherrschaft, des von ihr entfesselten Weltkriegs und ihres Ausrottungsfeldzugs gegen die Juden des Kontinents. Beeindruckend tief hat sich Eichler an zahlreichen Orten, in etlichen Gedenkstätten und Archiven in die Lebens- und Werkgeschichten hineingeforscht, um sie durchweg mit dem kritischen Bewusstsein des studierten Historikers, gelegentlich auch eigenwillig zu interpretieren. Schönbergs „Überlebenden“, zum Beispiel, schlüsselt er auf als „Totenmesse für den Traum einer gemeinsam gestalteten deutsch-jüdischen Kultur im Herzen des modernen Europas“.

Eine Totenmesse ist sein Buch selbst auch und im Ganzen: Requiem auf das einst hehre Ideal einer menschlichen Geistes- und Herzensbildung, das aus dem neunzehnten Jahrhundert ins zwanzigste gelangte, um sich dort in eine tödliche Krise zu verwickeln. In eine beinah tödliche: Denn an ihr, der Bildung, hält Eichler eisern fest, bezeichne der Begriff doch „das Ideal der persönlichen Veredelung durch eine humanistische Erziehung, einen Glauben an das Vermögen von Literatur, Musik, Philosophie und Dichtung, das Ich zu erneuern, die moralischen Empfindungen zu formen und den Menschen zu einem Leben der ästhetischen Anmut zu leiten.“ So kann mans sagen. Und es stimmt optimistisch, wenn es, heute, noch einer so sagt.

Einst Schnaps, jetzt Schnäppchen

Nach der Ausstellung das Buch: 2023 jährte sich der verheerende Hofer Brand zum hundertsten Mal – nun hat die Stadt im Museum Bayerisches Vogtland zur Erinnerungsschau eine sehens- und lesenswerte Begleitpublikation präsentiert, die das Thema erweiternd und vertiefend vergegenwärtigt.

Von Michael Thumser

Hof, 18. April – Als geistlicher Herr und „Hospitalprediger“ in Hof hatte Carl Heinrich Gottlieb Meyer von der Hölle mit ihren Flammen und Gluten vermutlich so seine Ansichten. Doch das Ausmaß der Katastrophe, die am 4. September 1823 neun Zehntel seiner Heimatstadt in Schutt und Asche legte, überstieg dann doch sein bisheriges Vorstellungsvermögen. „Das Feuer, wie es in der ersten Viertelstunde beschaffen war, hätten nicht 100 Spritzen löschen können, geschweige diese 9“, die obendrein, ist hinzuzufügen, kaum zu den Brandherden vordringen konnten, „weil die auf dem Markte stehenden Wägen sehr hinderlich waren“. In Meyers kurz nach dem Inferno – und spürbar unter dessen Eindruck – niedergeschriebenem und gedrucktem Augenzeugenbericht beschreibt er plastisch, wie man „Personen, in nasse Tücher gehüllt, in brennende Gewölbe eindringen und die Flammen tödten“ sah; und er scheute der Bildkraft zuliebe auch fast makabre Vergleiche nicht: „Das Geräusche des ganzen Brandes glich allenfalls dem eines großen Kunstfeuerwerks, das in einer solchen Ausdehnung an seinem Gerüste abgebrannt wird und 5 – 6 Stunden lang fortbrennt und kracht.“

Genau ein Jahrhundert später erinnerte die Stadt mit der Ausstellung „1823 – Architekturjuwel Hofer Neustadt“ an das Unheil, dem sich in den Jahren und Jahrzehnten danach unerwartet überreich Gutes abgewinnen ließ. Die Schau im Museum Bayerisches Vogtland, die am 7. April nach fünfeinhalb Monaten ihre Pforten schloss, wies nach, dass das geschlossene klassizistische Aussehen des als „Biedermeierviertel“ republikweit bestaunten Geländes um Ludwig- und Karolinen-, August-, Klosterstraße und Maxplatz ohne die Tragödie nicht denkbar wäre. Zwar gingen fast dreihundert Gebäude vollständig in Rauch auf – doch eine kluge Bürokratie und geschickte Logistik, hellsichtige Bauvorschriften, sofortige Hilfeleistungen aus der näheren und ferneren Umgegend, finanzielle Hilfen nicht aus den königlich-bayerischen Staatskassen allein, sondern sogar aus Frankfurt, Basel und Manchester schufen die Gewähr für einen raschen und sorgfältigen, zeitgemäß brandsicheren und optisch geschlossenen Wiederaufbau.

Die attraktiv gestaltete Begleitpublikation zur Ausstellung – unterm selben Titel vor wenigen Tagen im Museum der Öffentlichkeit präsentiert – vergegenwärtigt vertiefend und erweiternd den Blick ins ferne Geschehen. Nach so erschreckenden wie fesselnden Beschreibungen des Brandes selbst verfolgen die Autorinnen – Museumsdirektorin Magdalena Bayreuther und Sabine Schaller-John – den Beginn und Fortgang der Aufbauarbeiten. Vor abschließenden Schlaglichtern auf Sanierungsmaßnahmen und aktuelle Bemühungen des Denkmalschutzes fügen sich „Häusergeschichten“ zum bei Weitem umfangreichsten Kapitel zusammen. Zu verfolgen ist dabei zunächst, wie die St. Michaelis-Kirche und das Rathaus, zwar nicht klassizistisch, sondern neugotisch, als „Stadtkrone“ neu erstanden.

Häuserbiografien

Ins Detail gehen anschließend Häuserbiografien wie jene der (heutigen) Hausnummer 14 in der Ludwigstraße, die sich vom vornehmen, viel frequentierten Gasthof während der Sechziger- und Siebzigerjahre in ein Tanzlokal verwandelte, später in einen Super- und schließlich in einen Billigmarkt: Einst gabs hier Schnaps, jetzt gibt es Schnäppchen. Die Fassade des Hauses Nummer 33 lässt bis heute ahnen, wie luxuriös Besitzbürgertum noch in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in der Stadt wohnte; später zogen ein italienisches Restaurant und ein Modeladen ins Erdgeschoss ein. Fast zu kurz kommen die Häuser Nummer 5 und 7: Sie erwarb die (heutige) Volkshochschule Hofer Land, um darin nach zahlreichen Schritten der Bestandssicherung, Wiederherstellung und Neukonstruktion ein weitläufiges, hochmodernes Bildungszentrum einzurichten – Musterstück optisch und funktional gelungenen Substanzerhalts.

Nicht der geringste Reiz geht, fast beiläufig, von etlichen Schwarz-weiß-Aufnahmen Alt-Hofs aus, eingefangen in den Jahren um die vorletzte Jahrhundertwende und den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts. Durch die Klosterstraße etwa fallen Blicke erst auf die mittelalterliche Klosterkirche (1872) und dann, nach dem Abriss des längst profanierten, unter anderem als Theater genutzten Gotteshauses aus derselben Perspektive, auf die Neustädter Schule (1905). Gleich daneben fährt eine Straßenbahn durch die Ludwigstraße. Oder die Heimstatt besagten Schnäppchenmarkts: In dem Gebäude brannte es 1907 neuerlich – eine Fotografie zeigt drei ausgefahrene Drehleitern der Feuerwehr, von Schaulustigen umstanden; dem Unglück verdankt sich der jetzige Giebelaufbau mit seinem üppigen Jugendstilschwung.

Dass verheerende Groß- und Flächenfeuer wie der Hofer Stadtbrand dereinst keine Ausnahme bildeten, schildert Bernhard Fuchs von der Universität Regensburg gleich auf den ersten Seiten des überhaupt aufschlussreichen Bandes. Auch eine Karte enthält sein Aufsatz über „Brandkatastrophen in Oberfranken im 19. Jahrhundert“: Höllenorte großer Feuersbrünste in Nordbayern, Westsachsen, Südthüringen und Westböhmen – etwa fünfzig an der Zahl, zwischen Greiz 1802 und Waldsassen 1870. Seither ließ die Brandgefahr nicht nach. In Deutschland gingen im vergangenen Jahr 99 Berufs- und 22.362 Freiwillige Wehren durchs Feuer – insgesamt an die zweihunderttausend Mal.

■ Die Herausgabe des Buches wurde unterstützt vom Nordoberfränkischen Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde e.V. Hof (Langnamenverein) sowie vom Rotary Club Hof-Bayern.

Ein Schmuckstück der Welt

Am 13. Juli jährt sich der Todestag des römisch-deutschen Kaisers Heinrich II. zum tausendsten Mal. Als Gründer des Bistums Bamberg und erster Bauherr des dortigen Doms hat er bedeutsam Geschichte geschrieben und wird als Heiliger verehrt. Mit einem reichhaltigen Programm erinnert die Stadt an ihn.

Von Michael Thumser

Bamberg, 27. Februar – Was hat Bamberg mit Rom gemein? Zum Beispiel, dass der Erzbischofssitz an der Regnitz so wie der Mittelpunkt der katholischen Welt „auf sieben Hügeln“ erbaut wurde; jenes Epitheton schmückt das „fränkische Rom“ seit Langem aussagekräftig. Was aber hat Bamberg Rom voraus? Dass es der fromme Kaiser Heinrich II., als er es von einer marginalen Siedlung zur Kaiserpfalz beförderte, auf dem Grundriss eines Kreuzes ausbauen ließ, als sollte es das Symbol des christlichen Glaubens ersichtlich, begehbar, erlebbar verkörpern.

„Kreuze“ heißt denn auch die Sonderausstellung im Diözesanmuseum, die ihren Besucherinnen und Besuchern seit Samstag eine „Begegnung von Edelstein und Kettensäge“ ermöglicht: Als zentrales Exponat wird das verschwenderisch gearbeitete „Fritzlarer Heinrichskreuz“ gezeigt – zum ersten Mal überhaupt in Bamberg –; mit ihm treten moderne Gestaltungen, so von Arnulf Rainer, Joseph Beuys und Ortrud Sturm, in einen epochenüberschreitenden Dialog. „Die Sonderausstellung zeigt schlaglichtartig den Wandel der Bedeutungen des Kreuzes durch die letzten tausend Jahre“, teilt das Museum mit, „nicht nur als Glaubenssymbol, sondern auch als Zeichen und Gegenstand existenzieller Fragen, wirtschaftlicher und politischer Interessen.“

Schaut auf diese Stadt

Die Schau ist Teil eines Veranstaltungsreigens, mit dem die Stadt das ganze Jahr überwölbt, um den tausendsten Todestag des ottonischen Monarchen zu zelebrieren. 973 oder 978 geboren, tat er am 13. Juli 1024 in der Königspfalz Grona – heute der Göttinger Stadtteil Grone – den letzten Atemzug. Feiern und Feierlichkeit hat der Regent wahrlich verdient, denn „Bamberg wäre nicht Bamberg ohne Heinrich und Kunigunde, ohne die Bistumsgründung“ – so fasste Dr. Birgit Kastner, Leiterin der Hauptabteilung Kunst und Kultur des Erzbistums, jüngst im Domradio die einhellige Meinung der Historiker zusammen.

Völker der Welt, schaut auf diese Stadt: Wahrscheinlich sprachs der Kaiser nicht mit diesen Worten aus, aber gemeint hat er es wohl so, als er Bamberg 1007 zum Bistum erhob. Als machtbewusster, bei der Durchsetzung politischer Ziele durchaus gewaltbereiter Potentat einst weithin umstritten und verehrt, behält er seit seiner Kanonisierung im Jahr 1146, 122 Jahre nach seinem Tod, als Heiliger Rang und Platz im religiösen Volksbewusstsein. Zum „Schmuck“ gereiche einer wie er der Welt, meinten seine Zeitgenossen, zum decus Europae. Angemessen strahlend sollte er auch einherschreiten. Als 1002, an der Seite von Papst Benedikt VIII., der apulische Herzog Melos zum Staatsbesuch in Bamberg anlangte, verehrte er dem Gastgeber einen Herrschermantel von singulärer Pracht: einen textilen Halbkreis, das blaue Firmament darstellend, gefüllt mit dem Goldglanz der Sterne und ihrer Bilder. Wenn Heinrich den Mantel umlegte, wurde sein Haupt zur Mitte des Himmels. Von ebendort bezog er die Legitimierung seiner Regierungsvollmacht: direkt vom Allmächtigen.

Nach Gott der zweite Mann

Widerstandslos wurde er zum deutschen König, zum römischen Kaiser nicht. Als Vierter seines Namens war er seit 995 Herzog von Bayern. 1002 fiel die Königswahl auf ihn erst, nachdem erbitterte Kontrahenten überwunden waren. In Regensburg, einem Zentrum kirchlicher Reformen, war er erzogen worden – zeitlebens stützte er sich und seine Macht auf die Partnerschaft mit Bischöfen und Äbten. Zeitlebens auch fühlte er sich für die Christenheit im eigenen Land und – spätestens nach der Kaiserkrönung 1014 – für die der Welt verantwortlich. Auf einer Malerei im einzigartigen, liturgische Bibeltexte versammelnden „Bamberger Perikopenbuch“ lässt sich anschauen, wie Apostel den Herrscher und seine Gemahlin Kunigunde vor Christus bringen, damit kein Geringerer als der Messias persönlich die beiden kröne. Der Himmel selbst, sollte das besagen, habe das Amt ihm anvertraut und stelle entsprechend große Forderungen. Heinrich kam sozusagen gleich nach Gott. Im Reich beanspruchte er, als Erster zu regieren, als Einziger.

Unerschütterlich war sein Glaube, untrennbar hingen für ihn spirituelle Überzeugung und politische Motivation aneinander. Das Mönchstum erschien ihm als ideale Daseinsform. Kinderlos lebte er mit Kunigunde – die 1200 ebenfalls heiliggesprochen wurde –, und beide gerieten in den vermeintlich gottgefälligen Ruf, ihrer Ehe freiwillig Keuschheit auferlegt zu haben. Im päpstlichen Dokument, das Heinrich zum Heiligen beförderte, rangiert solche Enthaltsamkeit von aller Fleischeslust noch vor seiner frömmsten Tat, der Gründung des Bamberger Bistums.

Unverminderte Leuchtkraft

Bamberg war seine Stadt: Keine andere liebte er mehr. Zur Ausnahmestellung erhöhte er sie aus macht- und strukturpolitischen Überlegungen, auch aus geostrategischen; und nicht zuletzt, um dem ehrerbietigen Andenken an sich selbst und die Gattin, an seine Taten und seine Gottergebenheit einen spektakulären Rahmen zu schaffen. Das gelang. Heinrich, der jahrtausendferne Kaiser und Heilige, war nie vergessen, was gerade wieder und erst recht das gegenwärtige Feierjahr beweist, in dem es das hohe Paar sogar als putzige Playmobil-Figuren, vital und lächelnd, zu kaufen gibt: gute Laune im Zeichen des Kreuzes. In Bamberg erhielten sich der Sternenmantel mit seiner zeichenhaften Ikonografie und bis heute unverminderten Leuchtkraft, wichtige Urkunden, prunkende Handschriften. Als Heinrichs eindrücklichste, augenfälligste Hinterlassenschaft freilich ragt der Dom St. Peter und St. Georg auf, den zu errichten er veranlasste: 1004 legte er den Grundstein, schon acht Jahre später wurde eine erste Version des Gotteshauses, in Anwesenheit von über dreißig Bischöfen, geweiht. Hier liegt das Monarchenpaar denn auch begraben.

„Heinrich und Kunigunde haben Bamberg zu dem gemacht, was es heute noch ist“, rühmt volltönend der Tourismus- und Kongress-Service der Stadt im Internet, „eine prächtige Bistumsstadt mit Kirchen, Klöstern und Repräsentationsbauten, heute Unesco-Weltkulturerbe.“ Decus Europae, eine Zierde Europas: Das ist das „fränkische Rom“ unzweifelhaft auch.

■ Vollständiger Kalender der Veranstaltungen zum Festjahr: hier lang.

■ Kaiserpaar als Playmobil-Figuren-Set: erhältlich im Shop des Diözesanmuseums (und nur dort) für 11,90 Euro; vom Verkaufspreis kommen zwei Euro dem Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg zugute.

Gefangen im Dazwischen

Wie „humanistisch bleiben“ – nach einem Massaker? Eine Performance der im Theater Hof seit langem geschätzten Regisseurin Sapir Heller – auf einen Text der israelischen Dramatikerin Maya Arad Yasur – weist in „17 Schritten“ einen Weg aus Panik, Grauen und Vergeltungsdrang zu menschlicher Vernunft.

Von Michael Thumser

Hof, 15. Februar – Bestialischer Terror palästinensischer Todesschwadronen gegen israelische Frauen, Kinder, Alte. Seit bald zwanzig Wochen Krieg in Gaza. Was nun? Was tun?

Etwas tun, empfiehlt Maya Arad Yasur. Die aus Israel stammende, 48-jährige Dramatikerin entwickelte einen Notfallplan, einen inständigen Ratgeber dafür, „wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“. Die Schlächterei hat Yasur im Innersten getroffen, nicht anders als Sapir Heller, die um vierzehn Jahre jüngere Landsmännin und Regisseurin. Zu Yasurs Leitfaden ersann sie eine Theaterperformance und tourt damit zurzeit durch die Republik. Schon sechs Mal war Heller inszenierend in Hof zu Gast (unvergessen „Des Teufels General“ von 2015, ihre „Jungfrau von Orleans“ im Jahr darauf); jetzt, am Sonntag, machte sie im Studio mit ihrer Reise-Produktion vor bewegtem und mitgerissenem Publikum Station. Julia Leinweber, unnachgiebig in ihrer Körperspannung, verdolmetschte die „Schritte“ des Appells und seine kompromisslose Menschlichkeit durch Gebaren und Gebärden.

Nur eine Frau, und nur eine noch junge, kann dies tun. Denn der Text ist zwar kein feministischer, aber ein betont weiblicher Text, ein mütterlicher. Von der Aufgabe einer israelischen Mutter geht er aus, vom ersten Augenblick der infernalen Attacke an sich als „menschlicher Schutzschild“ vor ihr Kind zu stellen. Und doch münden etliche der „Schritte“ wie in ein Mantra: „Auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Mütter.“ Die Panik und Ohnmacht der Menschen, die in der Heimat blanker Vernichtungswille unbarmherzig überzog, sie hat auch Yasur erfahren, wenngleich fern von ihnen; doch sie verweigert sich dem heulenden Elend, der lähmenden Furcht, die sie bedroht. Ihr Stufenplan, wiewohl unmittelbar nach dem Gemetzel hingeschrieben und zutiefst durchzogen vom Grauen darüber, macht einen Vorschlag zur Güte. Mehr noch: Er wagt eine Utopie des Guten.

„Kriegspornos“

Und leitet zum Selbstschutz an. Vor allem rät Yasur, zwar „auf dem Laufenden“ zu bleiben, aber konsequent Abstand zu den visuellen Medien zu halten, egal ob deren „Kriegspornos“ im Fernsehen, auf Online-Portalen oder in sozialen Netzwerken ablaufen. In einer Situation wider alle Vernunft fordert Yasur eben dies, den vernünftigen Umgang mit den inhumanen Fakten wie mit den aufgepeitschten Gefühlen. Sie rät: „Betäube dich.“ Sie rät: „Ruf deine Freunde auf der anderen Seite der Grenze an, sie sind ebenfalls Humanisten, und auch sie glauben daran, dass die Menschen auf beiden Seiten der Grenze nur in Ruhe leben wollen.“ Besinne dich darauf, „dass es nicht sein kann, dass es auf dieser Welt eine Mutter gibt, die will, dass ihr Sohn sich in eine Bestie verwandelt und stirbt.“ Besinne dich auf „kleine menschliche Geschichten“ der Hoffnung.

Was tun? Yasur rät: Tu was. „Melde dich freiwillig für alles. Zu jeder Zeit. An jedem Ort.“ Hilf Überlebenden, Mittellosen, Kindern, Verzagten, Trauernden, „verlassenen Hunden“. Lass nicht zu, „dass die Seele deines Kindes mit dem Blut von einem Überfluss an Informationen über das Böse befleckt“ wird. Und sogar dazu rät sie: „Sag zu dir, dass es auch einem Humanisten erlaubt ist, für einen Moment die Humanität zu verlieren und nicht an die Mütter hinter der Grenze zu denken.“ Sie rät: „Vergib dir selbst.“

Eine zivilisationsbrechende Monstrosität

Ein Bildschirm im Studio zeigt eine Zeit lang wilde Tiere, die einander zerreißen und verschlingen. Besser, er bliebe schwarz: Denn gerade dies war das Massaker des 7. Oktober nicht – keine Episode blutigen, aber hygienischen Fressens und Gefressenwerdens, durch den die Natur sich selbst in gesundem Gleichgewicht erhält. Sondern es war eine durch nichts zu rechtfertigende, zivilisationsbrechende Monstrosität mit dem Ziel, in einem schier unlösbaren Dauerkonflikt jedes noch so kleine Moment eines Ausgleichs zu vernichten. Zur plakativen Anschaulichkeit der Filmbilder lässt sich Yasurs Prosa nicht herbei, die, von der Tübinger Schauspielerin Franziska Beyer zügig, doch nicht überstürzt vorgetragen, aus der Tonanlage spricht. Ihr folgt Julia Leinweber, zunächst wie eine wachsame Raubkatze auf den Boden hingebreitet, bald hochgeschreckt und fortan aufrecht vorgebeugt auf unverrückbar gegrätschten Beinen, mit Körperchiffren und Bewegungszeichen: mit zählenden Fingern, mit vor den Mund, die Ohren, die Augen gepressten Fäusten, mit wie Flügel gebreiteten Armen und flehentlich gefalteten Händen, mit krampfhaft umklammertem Kopf … Sie bebt vor Zorn, Ungeduld, Entsetzen. Manchmal seufzt und stöhnt, schnauft oder keucht sie. Manchmal spricht sie, die Zähne zusammenbeißend, das Mantra aus dem Lautsprecher mit: „Auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Mütter.“

Etwas tun. Was Maya Arad Yasur tut, tut sie mit ihren Mitteln, denen des Theaters. Ein Beispiel gibt sie dafür, „dass man Empathie für eine Seite zeigen kann, ohne sein Herz für die andere zu verschließen“. Dramaturg Philipp Brammer zitiert die Sätze aus einem Kommentar der Dramatikerin zu ihrem Stück. Was Sapir Heller tun kann, ist, „auf dem Weg der Kunst mit schmerzhaften Themen umgehen“, „laut werden gegen das Schweigen“, auf ihre Art, auf ihrem Ort, der Bühne. „Theater ist Therapie“, sagt sie bündig im Podiumsgespräch, das Brammer nach der Performance ertragreich moderiert. In der von Wellen des Antisemitismus gebeutelten, durch Großdemonstrationen gegen Rechts aufgerüttelten Bundesrepublik ist die Künstlerin bereits seit 2008 daheim – hier fordert sie „Solidarität, nicht mit dem Land Israel oder seiner Regierung, sondern mit den Menschen und der Menschlichkeit“.

„Es gibt für Leid keine Währung“

Wo aber hält es sich noch auf, das „positive Menschliche“, nach dem auch der Studioleiter der ARD in Tel Aviv zunehmend ernüchtert sucht? Viele Einwohner Israels hätten „die Sorge um die Menschen auf der anderen Seite der Grenze nicht mehr“, spürt Christian Limpert immer deutlicher. Als Linie stellt man sich eine Grenze vor, in Wahrheit indes ist sie ein imaginärer Raum, einer zwischen den Stühlen. Dort, wie in einem Niemandsland, stranden die seriösen Medien einigermaßen ratlos: „Wir sind in diesem Dazwischen gefangen“, sagt Limpert. Sinnlos wäre hier der Versuch, unparteiisch aufzurechnen, welche Seite durch Blutbad und Kriegsgräuel mehr Drangsal erfuhr und erfährt: „Es gibt für Leid keine Währung.“ Gleichwohl beherrschten Emotionen den Diskurs, klagt Limpert. Dabei wären „objektive Erkenntnisse“ nötiger denn je.

Mit ihnen müssten bereits die Schulen vertraut machen – doch die tun sich schwer, das hat Benjamin Pinis, Mitglied der Hofer jüdischen Gemeinde, als Schüler selbst erfahren. Über die machtpolitische Gemengelage des Nahostkonflikts und seine Geschichte ist der junge Mann imponierend umfassend informiert, nicht aber durch den Geschichtsunterricht. Breit hingegen werde darüber im Internet diskutiert; keineswegs immer objektiv, versteht sich. Nicht zuletzt klaffende Bildungslücken lenken den Austausch in obskure Richtungen. Immer wieder sieht sich Pinis mit der palästinensischen Landnahme-Doktrin „From the river to the sea“ konfrontiert – fragt er dann die Maulhelden, welchen river (den Jordan) und welche sea (das Mittelmeer) sie meinen, blickt er oft in Mienen der Ahnungslosigkeit.

„Niemand hat den Tod verdient“

In Hof, wo Pinis multikulturell aufwuchs, kam es zwar nicht zu antiisraelischen oder antipalästinensischen Übergriffen, wie Eva Döhla berichtet; doch habe sich unter den jüdischen Mitbürgern „das Gefühl geändert“. Um der Aufgabe der Stadt, verlässlich für Sicherheit zu sorgen, gerecht zu werden, fordert die Oberbürgermeisterin von jedem Bürger, jeder Bürgerin „Empathie und Menschlichkeit“ ein. Und die, „wirft Julia Leinweber ein, „müssen erarbeitet werden und können wehtun“. Dass unmenschliche Rachegedanken menschlich und verständlich sind, lässt, wie Maya Arad Yasur in ihrem Humanismus-Manifest, auch Döhla gelten; umso weniger freilich komme die Gesellschaft umhin, dem Drang nach Vergeltung „unsere Grundwerte und die Menschenrechte entgegenzusetzen“. Denn „niemand hat den Tod verdient“.

Wiederholt und reichlich unterbricht Applaus des gebannten Publikums die Debatte. Viel Beifall gab es auch beim Holocaust-Gedenken am 31. Januar im Bundestag. Damals hatte der prominente Sportkommentator Marcel Reif, Sohn eines jüdischen Überlebenden, die 45 gehaltvollen Hofer Diskussions-Minuten, auch die 2431 Wörter der „17 Schritte“ gleichsam vorab zu schwer überbietbarer Konsensfähigkeit zusammengefasst, mit nur drei Wörtern seines Vaters: „Bleib ein Mensch.“

ho-f anderwärts

Die Entdeckung der Langsamkeit

Musik für eine halbe Ewigkeit – oder ists gar keine Musik? In der Halberstädter Buchardikirche hat sich der Klang des mit einer potenziellen Aufführungsdauer von 639 Jahren längsten Musikstücks der Welt jetzt wieder um eine Nuance verändert, nach zwei Jahren, zum fünfzehnten Mal.

Von Michael Thumser

Halberstadt, 8. Februar – Wie sieht die Welt wohl in 616 Jahren aus? Gibts dann uns Menschen noch? Gibt es sie noch? Was, sofern es sie noch gibt, werden unsere Nachnachnachkommen zu sehen kriegen, schmecken dürfen, zu hören bekommen? „Nichts kann man voraussagen“, dekretiert Sten Nadolny in seinem großartigen Seefahrer-Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ von 1983, „niemand kann begründen, warum alles so und nicht anders geschieht. Stärker als alle Voraussagen sind Zufall und Widerspruch.“ Trotzdem haben die meisten von uns den Mut, ein oder zwei künftige Jahrzehnte ihres Lebens durchzuplanen. Wie gastlich oder abweisend der von unseren Klima- und Umweltkatastrophen bedrohte Planet in fünfzig oder hundert Jahren sich verhalten werde, darüber geben seriöse Forscher spekulierend begründete Prognosen ab. Noch viel weiter werfen mit futuristischer Fantasie begabte Autoren und Kinematografen den Blick, nämlich in Kaffeesatz und Glaskugel, und hecken jetzt schon die Welten ferner Jahrtausende aus.

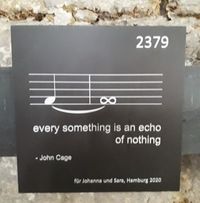

Bis ins Jahr 2640 wagt man im sachsen-anhaltischen Halberstadt vorauszudenken. Vorauszulauschen: in der profanierten Buchardikirche mit einem Musikstück für Orgel, das nicht für das uralte Gotteshaus entstand, doch wie geschaffen dafür scheint. Hör- und Schauplatz ist es für John Cages „ORGAN2/ASLSP“, das längste, weil langsamste Musikstück der Welt. Der Optimismus derer, die dergleichen organisieren, muss wahrlich einen langen Atem haben: Ehrenamtlich führt die ortsansässige John-Cage-Orgel-Stiftung die Feder; allein aus Spenden finanziert sich das Projekt, zu dem sich Geldgeberinnen und -geber auf kleinen Metalltafeln mit ihren Namen und selbstgewählten kurzen Botschaften an den rohen und maroden Wänden bekennen.

ASLSP, nämlich as slow and soft as possible, soll das Stück vorgetragen werden, so langsam und sanft wie möglich. Am 5. September 2001, dem 89. Geburtstag des unorthodoxen Tonsetzers, begann die Aktion – und zwar mit einer siebzehnmonatigen Pause, mit Stille also, wenn man das Säuseln des Winds nicht rechnet, der sacht wie langer Atem aus den Blasebälgen strömte. Erst dann, am 5. Februar 2003, erscholl mit drei Tönen der erste der Klänge, die sich seither in unregelmäßigen, stets außerordentlich weiten Abständen wandeln.

Am vergangenen Montag, nach einem vorabendlichen Konzert mit Preisträgern des in Halberstadt vergebenen John Cage Awards im Dom, nahm Rainer O. Neugebauer als künstlerischer Leiter und Vorsitzender des Stiftungs-Kuratoriums den fünfzehnten Klangwechsel vor, unter reger Anteilnahme von fünfhundert Zuhörenden und internationaler Medien. In der mit neun Öffnungen versehenen Windlade des „Orgel-Steckmoduls“ installierte er eine weitere Pfeife. Fortan wird genau zwei Jahre lang eine sieben- statt bisher sechstönige, halbdunkle Dissonanz zu vernehmen sein. „In einer Zeit, in der wir kaum drei Minuten haben, um über etwas zu reden, machen wir etwas, das, um mit Shakespeare zu reden, ‚über den Menschenwitz‘ und das Menschenleben hinausgeht“, sagte Neugebauer, der bis 2019 an der Hochschule Harz in Wernigerode als Soziologie-Professor forschte und lehrte. „Ein Gegenstück zur Konkurrenzgesellschaft des Immer-besser, Immer-neuer“ sieht er in dem Unterfangen. Indes, ein neuer Klang? Von Stammgästen des Gotteshauses ist ein empfindliches Gehör verlangt, lässt sich doch die Farbe des jeweils gegenwärtigen Akkords von jener des vorangegangenen bisweilen nicht leicht unterscheiden.

Gerade mal auf eine halbe Spielstunde – am Klavier – hatte John Cage 1985 die Erstfassung des außergewöhnlichen Werks ausgelegt. So gesehen, scheint sich seine Bearbeitung für Halberstadt in eine halbe Ewigkeit hineinzudehnen. Am 4. September 2072 soll der erste Durchlauf der insgesamt 64 „Klangwechsel“ abgeschlossen sein, wie der umstürzlerische Schönberg-Schüler, der 1992 mit achtzig Jahren in New York starb, sie vorgeschrieben hat. Tags darauf beginnt der Zyklus neuerlich; und so fort; bis ins Jahr 2640. Vielleicht, nur dann, versteht sich, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt. Warum gar so langsam? Und warum nicht kürzer? „Langsam und fehlerlos“ schreibt Sten Nadolny in seinem Buch, „ist besser als schnell und zum letzten Mal.“ Mag sein. Der wahre Grund indessen liegt darin, dass 639 Jahre vor der Jahrtausendwende, 1361, im Dom zu Halberstadt die erste reguläre Orgel geweiht wurde. Auf solchen Zeitraum hochgerechnet, währt in Sankt Buchardi eine Sechzehntelnote, die kürzeste in Cages lediglich achtseitiger Partitur, einen Monat lang, eine Viertelnote dementsprechend ein Dritteljahr.

Die abstrakte Vorstellung der Dauer - zu Ende gedacht in radikaler Konsequenz, Tonkunst Tag und Nacht, twenty-four/seven, egal, ob jemand zuhört oder nicht: Ist das, was da die leeren, grauen Kirchenschiffe unsichtbar ausfüllt, denn überhaupt Musik? Gemäß konventioneller Begriffsbestimmung schon: Unter Musik ist, wie die Lexika uns lehren, in der Regel die absichtsvolle Auswahl tönenden Materials und seine sinnstiftende Anordnung zu Melodien, Harmonien, Rhythmen zu verstehen, in der Absicht, einen schlüssigen Inhalt in eine einleuchtende Form zu gießen. Frei ausgelegt, passt die Definition durchaus auf das Experiment John Cages – der die Kunstgattung für sich freilich viel offener auslegte: „Die Musik, mit der ich mich beschäftige, muss nicht unbedingt Musik genannt werden“, zitiert ihn die Website der Stiftung. „In ihr gibt es nichts, woran man sich erinnern soll. Keine Themen, nur Aktivität von Ton und Stille.“

Wenn wir es mit dem Romanautor Nadolny halten wollen, sollten wir „bei der Beschäftigung mit Geschichte Langsamkeit für einen Vorzug“ halten. Gehorsam immerhin wird, falls durch die Jahrhunderte alles gut gehen sollte, der Orgel-Automat oder ein Nachfolgemodell die Notenvorlage ungefähr zwanzig Generationen nach uns zum letzten Mal intoniert haben. Wer mag, darf schon jetzt ein – vernünftigerweise übertragbares – „Final-Ticket“ für die Schlussveranstaltung am 4. September 2640 buchen. Bis dahin ist Cage auch mit dem Gegenteil zu haben, weit kürzer noch dazu: Sein vielleicht berühmtestes Werk – es kann von der Mandoline über einen Kammerchor bis zum großsymphonischen Orchester von allen erdenklichen Instrumenten und in jeder beliebigen Besetzung vorgetragen werden – heißt „4’33’’“ und enthält genau dies: Vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden, in denen – so wie ganz zu Beginn und ganz am Schluss des Orgel-Marathons – kein Finger sich regt, kein Ton erklingt. Die längste Generalpause aller Zeiten. Man kann auch einfach Stille sagen. Aber dann wärs keine Musik.

■ Burchardikirche, Am Kloster 1, 38820 Halberstadt.

■ Im Internet informiert die Website der Stiftung ausführlich über das Projekt und seine Betreiber. Eine Unterseite listet sämtliche „Klangwechsel“ des ersten Durchlaufs vom 5. September 2001 an bis zum 4. September 2072 tabellarisch auf und führt in der Spalte „Audio“ zu Tonaufnahmen aller bisherigen Akkorde. Sehenswert und informativ führt überdies ein E-Guide virtuell durchs Gotteshaus.

Die verlorene Welt des Damals

Eine Krebserkrankung hat dem Spätwerk Paul Austers eine bedeutende Wendung gegeben. In „Baumgartner“ beschreibt der große US-Erzähler vom Leben eines alten Mannes in der Nähe des Todes. Nach dem fabulierfreudigen Wälzer „4 3 2 1“ nun ein schmales Buch, ein sehr gutes, kluges, großes.

Von Michael Thumser

Hof, 2. Februar – Am Schluss des Buches unternimmt der Titelheld eine Ausflugsfahrt im Auto, ungeplant und planlos, und findet sich bald in einem „dünn besiedelten Nirgendwo“ wieder. Von einem „Nirgendwo“ berichtete ihm zuvor auch seine Frau, anrufend aus dem Jenseits, in einem seiner Träume. Vor zehn Jahren hat eine Riesenwelle sie beim Schwimmen im Meer zerstört, nun schilderte sie ihm, was das ist, der Tod: „Du kommst“, sagt sie, „in das Große Nirgendwo“ der „Nullität“, um dort fortan „in einem Zustand bewusster Nichtexistenz“ zu verharren.

Auch Paul Auster, den Erfinder des Titelhelden, kann man ziemlich betagt nennen – am Samstag wurde der große US-amerikanische Erzähler 77 Jahre alt –, und ebenso bedauerlicherweise ziemlich krank: Vor knapp einem Jahr gab Siri Hustvedt, seine Frau, bekannt, er leide an Krebs. Ein Schriftsteller der zeitgenössischen Weltliteratur, konfrontiert mit der Nähe des Todes – was Wunder, dass er nach der Diagnose die ihm zu Gebote stehenden, vielfach glänzend bewährten Mitteln nutzt, um dem Grauen der Angst ungebrochen zu begegnen.

Die Mittel: die der Autofiktion; und die des literarischen Spiels, wie er es liebt und 2017 in seinem opus magnum „4 3 2 1“ am ausführlichsten darbot; übrigens auch das Spiel mit Namen. Zum Beispiel heißt im neuen, umso schmaleren Buch die schmerzlich vermisste Frau des Titelhelden Anna Blume, so wie das „ungezählte Frauenzimmer“ im berühmten Gedicht des deutschen Dada-Dichters Kurt Schwitters („Oh Du, Geliebte meiner 27 Sinne, …“); schon in einem anderen Roman Paul Austers kam eine Gestalt des Namens vor („Im Land der letzten Dinge“); an Annas Familienstammbaum treibt auch ein Clan namens Auster einen Zweig aus. Und überhaupt tritt die Titelfigur, Baumgartner, ausdrücklich durchschaubar als Selbstimagination des Autors auf.

Am Scheideweg

Jener Baumgartner, Sy Baumgartner, als angesehener Philosoph Professor emeritus, fühlt sich äußerlich „am Scheideweg zwischen grantigem altem Knacker und ätherischem Weisen“ angelangt, wie so mancher seiner Generation. Seelisch indes erleidet er isoliert, in Stille und Erstarrung das „Phantomschmerz-Syndrom“ eines am Gemüt Amputierten: „Er ist ein menschlicher Stumpf, ein halber Mann“, hatte ihn doch erst Anna „zu einem Ganzen gemacht“. Zwar „begehrt er noch, er will noch leben, aber sein Innerstes ist tot“. Sein „Zustand“ beginnt bereits, einer „sich selbst bewussten Nichtexistenz“, fast aktions- und reaktionslos, zu gleichen.

Angesichts einer Zukunft, die brach liegt und zusehends schrumpft, verfolgt Auster sein Alter Ego über weite Strecken in die Vergangenheit und zugleich auf kurzen Strecken durch die Gegenwart. Aus Angst vor Demenz schreibt Baumgartner eifrig an einem schrägen Spätwerk, „Rätsel des Steuers“, worin er den modernen Menschen als „Monade“ zeichnet, die im „Exoskelett“ ihres Autos den freien Willen dreingibt. Eine Affäre mit der klugen Judith lässt er sich gefallen und denkt an Heirat. Als sich die Studentin Bebe Coen bei ihm ankündigt, fantasiert er sie sich zu der Tochter zurecht, die ihm und Anna vorenthalten blieb, und ahnt in ihr schließlich sogar „eine Art Reinkarnation“ seiner verlorenen Frau.

„Widersprüchliche Erinnerungen“ beherrschen seine Witwerjahre schon von Anfang an, lange bevor Bebe als Medium seines Gedenkens leibhaftig in Baumgartners Leben tritt. Die eigene Familie vergegenwärtigt er sich – den Vater, der ein Loser, die Mutter, die eine liebevolle Dulderin, die Schwester, die eine Kanaille war. Eine Reise in die „blutgetränkten Landstriche“ der Ukraine (wohlgemerkt jener der Jahre nach 2014, noch nicht nach 2022) lässt er Revue passieren. Aber vor allem und immer wieder führt sein Sinnen und Trachten ihn zu Anna zurück: zu ihren grandios umstandslos hingeworfenen Notaten über Jugenderlebnisse, namentlich zu ihren Versen, die sie zu Lebzeiten fast verheimlicht hat. Jetzt plant Bebe eine große Forschungsarbeit über die Tote und ihr lyrisches Werk, und Baumgartner will die Gedichte endlich vollständig publizieren.

Poesie der Präzision

„In winzigen Bruchstücken setzt sie sich eins ums andere zusammen, die verlorene Welt des Damals“. Paul Auster verzahnt jene Stücke, Scherben, Splitter mit der bewundernswerten Offenheit eines Bekenners, mit der Diskretion eines Vertrauensmanns, mit der überragenden Kunstfertigkeit eines erstklassigen Epikers. Sofern es sich bei Baumgartner nicht unumwunden um den Romancier selbst handeln soll, so doch unmissverständlich um einen seinesgleichen. Austers Krebs, in der Realität potenziell die Krankheit zum Tode, verwandelt sich in der Fiktion des Buchs zum Leiden am unerfüllten, durch das Unglück eines blinden Zufalls ausgeleerten Lebens. Wenn der Autor die „umgangssprachliche, karge Schreibweise“ Annas charakterisiert, so findet der Lesende eben jenen Stil im Roman wieder: eine Diktion der eleganten Selbstverständlichkeit, einen resignierten, dabei nicht tragischen – schon gar nicht larmoyanten – Grundton, eine sachliche Haltung den verzweigten Empfindungen der Hauptfigur gegenüber, ohne dass Auster den Faden seiner reifen Anteilnahme an ihr je verlöre. Indem seine Prosa nie in die Gefahr gerät, prosaisch auszubluten, begründet er geradezu eine Poesie der Präzision.

So klingt das Schreiben eines Kranken, eines Sterbenden nicht. Die Lebenskraft, die Paul Austers Tiefensicht und sein in aller Schlichtheit elaborierter Stil dem Protagonisten einverleiben, sie scheint sich beim Schreiben und durch das Schreiben in ihm selbst zu sammeln. Die Zukunft Baumgartners – und die des Autors? – ist nichts Übriggebliebenes, kein Restbestand. Zwar markiert in diesem kurzen, gleichwohl großen Buch der Schluss noch keinen neuen Anfang, doch erst recht kein Ende.

Das Böse wohnt gleich nebenan

„True Crime“ live in Hof: Joe Bausch, Deutschlands prominentester Gefängnisarzt und kantiger Pathologe im TV-„Tatort“, erzählt 350 gebannt Zuhörenden teils im Knast-Jargon, doch stets seriös von Schwerstverbrechen und dem Mediziner-Alltag hinter Gittern.

Von Michael Thumser

Hof, 30. Januar – Bald, im Mai, kommt sein viertes Buch heraus, „Verrücktes Blut“; Untertitel: „Wie ich wurde, der ich bin“. In ihm, teilt der Ullstein-Verlag mit, werde Joe Bausch über seine harte Jugend voll „traumatischer Erfahrungen“ und „tiefster Demütigung, Gewalt und Übergriffe“ erzählen, davon, wie „das aufgeweckte Kind, das nicht stillsitzen“ konnte, unterm Diktat seiner prügelnden Eltern zum Erben eines Bauernhofs „im kargen Westerwald“ habe erzogen und gebogen werden sollen. Weil es anders kam, ist Bausch heute der wohl berühmteste Gefängnisarzt der Republik, überdies in der Rolle des Dr. Joseph Roth im Kölner „Tatort“ einer der populärsten Fernseh-Pathologen, schließlich Autor von bisher drei Bestsellern über wahre Bluttaten, ihre Hintergründe und ihre Aufklärung.

„Aktenzeichen XY … ungelöst“, „Anwälte der Toten“, „Medical Detectives“ … Sogar das noble Wochenblatt Die Zeit hängt allwöchentlich eine Seite „Verbrechen“ in ihre Druckausgabe ein, publiziert zudem ein Hochglanzmagazin und einen Podcast zum Thema: „True Crime“ grassiert schon lang und boomt erst recht seit ein paar Jahren. Wie ein Straftäter zu dem wird, der er ist, darüber grübelte und spekulierte Joe Bausch am Freitag in Hof, wo er im Festsaal der Freiheitshalle vor 350 gebannten Zuhörerinnen und Zuhörern Auskunft über Unmenschliches und Abgründiges gab: True crime live. „Talk & Lesung“ waren angekündigt, als Moderator stand neben Bausch der Veranstalter auf der Bühne, Dr. Tino Grosche von der Magdeburger Textonia GmbH, beanspruchte aber, wie er selber sagte, „wie eine „Leiche im ‚Tatort‘ nur wenig Text“. Mehr kriegte er auch nicht: Denn wenn Bausch „liest“, dann trotz wiederholter Anläufe insgesamt bestenfalls zehn Zeilen. Mit „Mea Culpa“ ist seine 2022 erschienene dritte Fallsammlung überschrieben, und wie ihr Untertitel, „Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“, heißt der Hofer Abend, an dem Bausch zwar mit dem Buch in der Hand, doch völlig frei und ohne Punkt und Komma redet: ein (gelinde gesagt) „aufgeweckter“ Referent, der nicht stillstehen kann. Nie anders aber spricht er als mit Sinn und Verstand. Und mit Humor. Und Selbstironie.

Mann fürs Grobe

Wie wurde er, der er ist: forensischer Mediziner mit über dreißigjähriger Erfahrung und zugleich routinierter Entertainer? Immerhin kleinere Vergehen wie, mit vierzehn, Fahren ohne Führerschein gibt er aus seinem richtigen Leben preis. Auf der Theaterbühne debütierte er als „pädosexueller Mörder“ à la Jürgen Bartsch. Im Fernsehen war er zunächst auf den „Mann fürs Grobe“ abonniert, „kein Wunder, wenn man so aussieht wie ich“. Beim „Tatort“-Dreh konnte es schon mal vorkommen, dass er während einer Pause die Darstellerin einer Leiche im Kühlfach vergaß.

Weit ernster gings für ihn im richtigen Berufsleben zu, das die Fiktionen locker toppte. 105 Leichen, so hat er addiert, öffnete er für den „Tatort“, auf seinen realen Sektionstischen lagen 124 Tote. Von 1986 bis zum Ruhestand tat er als Anstaltsarzt in der JVA Werl Dienst – in einem Knast der richtig schweren Jungs. Manche meinen, er sehe selber aus wie einer, mit seinem wuchtigen Kopf, dem tief zerklüfteten Gesicht, dem unkaputtbaren Körper. Doch gelegentlich wurde selbst für einen wie ihn die Lage brenzlig. „Bei mir stehst du auf der Todesliste“, hat man ihm schon versichert.

Für sein Thema, zumal in einem Show-Format wie diesem, braucht es harte Worte, einen Sprech, kantig wie Bauschs Kinn. Zur finsteren Markigkeit der Bassstimme passt der Knast-Jargon, den er hier und da, aufbauschend sozusagen, einfließen lässt. Doch die raue Oberfläche verdeckt nicht sein seriöses Interesse, das er den Menschen - Tätern und Opfern - hinter den Fällen entgegenbringt. „Was macht den Menschen böse?“, erlaubt er sich explizit banal zu fragen, weil er weiß, dass „Verbrechen meist banal“ sind. „Der geniale Coup ist die Ausnahme“. Wenn er auf Familien-, Jugend-, Beziehungsgeschichten der Täterinnen und Täter vor der Katastrophe anspielt, so nicht, um Schreckliches in Bausch und Bogen zu relativieren, sondern um es zu verstehen.

Orgie der Gewalt

Arg eingeschränkt freilich verfängt so vorurteilslose Ursachenanalyse in Fällen krankhafter Bestialtät: bei Männern, die ihren Ex-Freundinnen die ungeborenen Babys aus dem lebendigen Leib treten oder schneiden; bei fünf junge Frauen, die in Thüringen einen jungen Mann „in einer Orgie der Gewalt“ schier zu Tode foltern. In Köpfen, darin solche Horrortaten begännen, liege eine eklatante „Hardware-Störung“ vor, sagt Bausch: „Ganz egal, welche App du aufspielst“, Psychopathen solchen Schlages „stürzen immer wieder ab“. Noch im Knast trage manch einer „das Gesicht eines Landpfarrers“ zur Schau und erweise sich doch bei Gelegenheit als Pulverfass mit „ganz kurzer Lunte“. Dumm nur, dass man Tugendhelden und schlimme Finger im Alltag und von außen kaum auseinanderhalten kann: Oft genug „wohnt das Böse nebenan“, unerkannt, zu „tiefster Demütigung, Gewalt und Übergriffen“ ungeahnt geneigt. Auf einstige Nazi-Schergen traf Joe Bausch, die in Konzentrationslagern teuflischem Sadismus frönten – und nach 1945 barrierelos in eine brave Bürger-Existenz umschwenkten.

Ganz ohne Hoffnung aber will er sein Publikum nicht entlassen. 32 Jahre in Werl, sagt Joe Bausch, hat er „nicht zuletzt durch Lachen überstanden“, denn auch viel Absurdes und Aberwitziges ist ihm in seiner Laufbahn widerfahren. Komisch ist die Show deswegen auch nicht wenig. Zudem habe er Menschen erlebt, die anderen „Furchtbares antaten und später trotzdem die Kurve kriegten“. Und er gibt Karrierestartern des Verbrechens Tipps, wie sie „es“ nicht machen sollten. Die sind, natürlich, nicht recht ernst gemeint und klingen doch, wie jedes seiner Worte, durchaus vernünftig.

Bücher & Musik

15. Dezember Prechts „Geschichte“ geht weiter, trotz Shitstorms – Wahre Geschichten für vier Celli – Die Geschichte der Landkarten spiegelt die Landkarte des Geistes – Auch in der Kammermusik geschieht nichts ohne Veränderung – Die „Wilden Geschichten“ eines frühen Romantikers.

Von Michael Thumser

■ Richard David Precht: Mache die Welt. (Geschichte der Philosophie, Band 4.) – Goldmann-Verlag, 528 Seiten, gebunden, 26 Euro.

„Eine Dummheit macht auch der Gescheiteste“, heißt ein russisches Theaterstück (von Alexander Ostrowski), im Titel eine bittere Lehre zusammenfassend, die wohl jeder einigermaßen helle Kopf hier und da aus seinem Leben zieht. Zugegeben, der Fehler, den sich Richard David Precht erlaubte, hatte es in sich: In seinem Podcast, den der Philosoph und Publizist gemeinsam mit dem Fernsehmoderator Markus Lanz betreibt, ließ er am 13. Oktober Unüberlegtes und Unhaltbares über orthodoxe Juden, ihren „Diamanthandel“ und ihre „Finanzgeschäfte“ vom Stapel. Unhaltbare Klischees bediente er so. Postwendend warfen ihm, der ganz gewiss kein Antisemit ist, überspannte Shitstormer vor, er habe sich, als eben dies geoutet. In seriösen wie halbseidenen Medien beeilten sich Kommentatoren, den Stab über ihn zu sprechen, sprachen ihm, dem angeblich selbsternannten Alleswisser der Republik, alle Qualifikationen in seinem Metier, wenn nicht überhaupt jede Intelligenz ab. Sogar reichlich fachfremde Satiriker (wie Oliver Kalkofe) standen, aufs Plumpste von sich selber hingerissen, nicht an, ihm den letzten Zipfel Ehre abzuschneiden.

Dumm gelaufen, wirklich. Denn die Affäre brach über Precht herein, als er gerade den vierten Teil seiner auf fünf Bände angelegten „Geschichte der Philosophie“ herausbrachte. Statt auf Lesungen dafür zu werben, brachte er sich in Sicherheit: Auftritte in Hamburg und beim Kölner Festival „lit.Cologne“ sagte er ab und entschuldigte sich für seine Äußerung. An ihrer indiskutablen Dämlichkeit kann zwar kein Zweifel bestehen, nicht minder irrational aber schossen die nicht minder verächtlichen Invektiven gegen Precht ins Kraut und verbreiteten sich binnen weniger Tage mit der Ungebremstheit ausufernden Hatespeechs. Dass Precht vielfach – und nicht zu Unrecht –als „einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum“ apostrophiert wird, wenden offenbar missgünstige Agitatoren gegen ihn, als prostituierte er sich und sein Metier vor einer ignoranten Öffentlichkeit. Stimmt schon, arg weltkundig äußert sich Precht zu jedem Tagesproblem, wiederholt zog er Widerspruch auf sich und hätte bei manchem Thema wohl besser Ruhe gegeben. Unüberhörbar aber machen sich in der Diffamierungskampagne wohl auch Vorbehalte und Mäkeleien geringschätziger Fachkollegen geltend, die als Kathedergelehrte ihr Herrenwissen lieber hinter reichlich Diskursjargon versteckt sähen; dabei zusehen zu müssen, wie eine Leuchte mit Freude an Prominenz unverfroren Methoden und Inhalte, am Ende die komplette Historie ihrer Wissenschaft so weit herunterbricht, dass sie sich in die Breite kommunizieren lässt, dass stößt ihnen übel auf.

In der „Geschichte der Philosophie“ gelingt dies dem „umstrittenen“ Denker über weite Strecken bislang mustergültig. Vom neunzehnten Jahrhundert führt Prechts vierter Band in die erste Hälfte des zwanzigsten, in dem zwar „der Siegeszug der Naturwissenschaften auch die Welt des Geistes zu einem Terrain des exakten Messens machte“. Zur selben Zeit aber erwiesen sich ebenso die Wege einer wiedererstarkten Metaphysik als begehbar. Um- und weitsichtig beschreibt Precht die Koryphäen und Konzepte der parallelen, teils einander zuwiderlaufenden Strömungen in ihrem Austausch und ihrer Konkurrenz mit Physik und Chemie, Medizin und Psychologie, Soziologie und Technologie. Vor allem benennt Precht drei üppig sprudelnde Quellen der Beeinflussung: die Relativitätstheorien Albert Einsteins, Max Plancks Quantenphysik atomarer und subatomarer Teilchen und Siegmund Freuds Psychoanalyse. Zwischen neuer Subjektivität und naturwissenschaftlicher Objektivität ragen als wohl maßgeblichste Persönlichkeiten Gottlob Frege, Bertrand Russel und George Edward Moore, Rudolf Carnap und Ludwig Wittgenstein heraus. Sie und andere wollten das Denken auf eine möglichst eindeutige Darstellung durch die Sprache konzentrieren, wobei es galt, der Sprache selbst zu empirisch überprüfbaren Aussagen von unanfechtbarer Logik zu verhelfen.

Derart auf die „analytische Philosophie“ hinführend und sie beschreibend, bilden die beiden letzten der zehn Hauptkapitel gleichsam den Cliffhanger und Adapter für den geplanten fünften und letzten Band der – ursprünglich auf nur drei Teile angelegten – Weltschau des (‚westlichen‘) Denkens. In den Sternen scheint zurzeit zu stehen, ob und wann der Autor, seit Oktober „umstrittener“ denn je, ihn beenden wird, will oder kann. Wünschenswert erscheint ein Abschluss des Riesenprojekts auf jeden Fall. Denn die verwickelten, auch schon mal sich versteigenden Denkwege der Philosophie zwischen Hellas und Heute dem aufgeschlossen interessierten – günstigenfalls ein wenig vorinformierten – Lesenden nachvollziehbar und begreifbar machen, das beherrscht Precht wohl wie gegenwärtig kaum jemand sonst im Lande, und selbst hochkomplexe Zusammenhänge wie die mit dem linguistic turn inaugurierte „Sprachphilosophie“ durchleuchtet seine Schreibart stets hinlänglich luzid. Eben dies, Philosophie als Gut der Breitenbildung, war sein Lehrstoff an der Lüneburger Leuphana-Universität, zwölf Jahre lang. Nun sah er sich veranlasst, seine Honorarprofessur aufzugeben. Schade drum. Der „Gescheiteste“ ist Precht sicher nicht; schon gar nicht bloß ein eitles ‚Gscheiterle‘.

■ Verismo. – Project4Cellos/Die vier Evang-Cellisten. 1 CD, etwa 16.50 Euro. (Bestellung: hier lang.)

„Lache, Bajazzo“? Wenn die vier Canio, den betrogenen Komödianten aus Ruggero Leoncavallos Oper, weinen lassen, schmachtet es satt aus ihren zusammen sechzehn Saiten. Gleich danach berührt Rodolfo, der Dichter und arme Schlucker aus Giacomo Puccinis „Bohème“, die schüchterne Mimi und schaudert zärtlich: „Wie eiskalt ist dies Händchen.“ Warm hingegen kann und darf es einem werden bei den zum Heulen schönen Piècen, die das Quartett um den Hofer Symphoniker Markus Jung für seine neue Platte zusammengestellt hat. Dem „Verismo“ ist sie verpflichtet, jener vornehmlich italienischen Strömung der italienischen Künste, die sich an der Wende des neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert der schonungslosen Darstellung ungeschminkter Wahrheiten verpflichtet hatte. Folgerichtig eröffnet das „Symphonische Zwischenspiel“ aus Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“ ikonenhaft die siebzehnteilige Werkfolge, in der allein dreizehn der Opern-Highlights dem Schaffen Puccinis gewidmet sind, bevor zwei Evergreens aus Franz Lehárs „Land des Lächelns“ operettenselig den Beschluss machen.

Weniger naturalistisch als romantisch mithin klingen die wunderbar seidigen und samtenen Arrangements der vier Freunde, die sich 2008 in Weimar zusammentaten und im Oktober in Selb, mit etlichen Weg- und Stilgefährten, beim „Release-Konzert“ für die Neueinspielung den fünfzehnten Gruppengeburtstag feierten. Ihren Tugenden bleiben sie treu: Das Intime und Delikate mögen sie lieber als das Heißblütige und Kreuzfidele, das Traute mehr als das Laute; um effekthaschende Kunstreiterei auf den sechzehn Saiten und plakative Virtuosenstückchen machen sie einen Bogen. Als monoton wird die Nummernfolge gleichwohl nur missverstehen können, wer die Ohren verschließt vor dem sacht beflügelten Impetus und den weise dosierten Strahlkräften der Interpretationen, dem stillen Vergnügen, das zu teilen die Musiker in jedem Takt einladen.

■ Philip Parker: Karten, die die Welt veränderten. – Haupt-Verlag, 272 Seiten, gebunden, 38 Euro.

Wenn der Autor verspricht, die „bedeutendsten Werke der Kartografie von den Anfängen bis heute“ – so der Untertitel – vorzustellen, so hält er seine Zusage bereits, bevor der Text beginnt. Gleich auf einem der Vorsatzblätter zeigt sein Buch die kolossale „Ebstorfer Weltkarte“ aus den 1230er-Jahren: Sage und schreibe dreißig Schafshäute wurden miteinander vernäht, um den ganz und gar spirituell inspirierten Plan aufzunehmen, der die Welt auf den Körper Jesu projiziert und somit als Leib Christi kenntlich macht. Ganze siebentausend Jahre älter ist das in der Türkei gefundene Wandbild einer Siedlung neben einem ausbrechenden Vulkan – so etwas wie der allererste bekannte Stadtplan.

Warum und wie, durch wen und für wen Landkarten entstanden und allmählich zu Atlanten zusammengefasst wurden, vollzieht Philip Parker in zehn auskunftsfreudigen Kapiteln nach, die sein Buch weit über den Rang eines gefälligen Bildbands hinausheben. Wie Atlas, der Kraftkerl der britischen Mythologie, lud der britische Historiker eine ganze Welt sich auf die Schultern: ein Universum der Weltdarstellungen, von den ersten babylonischen und ägyptischen Versuchen, sich ein Bild von einem lebensräumlich kleinen Teil der Erde zu machen, über den ersten Atlas im modernen Sinn – das „Theatrum Orbis Terrarum“ des Holländers Abraham Ortelius von 1570 – und das größte je vervielfältigte Kartenwerk, den (geöffnet) 2,31 mal 1,76 Meter messenden „Klencke-Atlas“ von 1660, bis hin zum unermesslich ausgeweiteten Schema des Planeten auf Google Maps.

Verständlich wird dabei, dass das Unterfangen, die dreidimensionale Kugelgestalt des Globus auf die zwei Dimensionen der flachen Abbildung zu transponieren, im Ergebnis notgedrungen mit wirklichkeitsverzerrenden Kompromissen behaftet sein musste und muss. Noch eindringlicher aber zeigt sich in dem klugen Buch die kulturhistorische Dimension der Kartografie. Über Epochen hinweg war es den Blättern aufgegeben, nicht allein als anschauliche Gebrauchsgrafik zu dienen, sondern ebenso als ansehnliches Kunstwerk gelten zu können. Vor allem aber wird evident, wie die Weltbildnisse Weltbilder illustrierten. Die anfänglich von Mythos, Religion, Spekulation gestützten, darum unzulänglichen, dann immer akribischeren Porträts von der Erde und ihren Teilen entwerfen hintergründig ihrerseits eine Kartografie des menschlichen Geistes in seinem Fortschritt, seines Wahrnehmens und Erkennens, Schlussfolgerns und Urteilens, auch seiner guten und weniger guten Absichten. Zumal seiner militärischen: diente doch die zunehmende Genauigkeit der Pläne nicht zuletzt einer immer effektiveren Kriegsführung.

Jede Fernsehstudio-Dekoration für Nachrichten, jede TV-Wetterkarte wartet heute mit authentischen Bildern von Mutter Erde auf. Wahrscheinlich also werden, was das Visuelle angeht, der Leser und die Betrachterin des Bandes wohl namentlich von den mal ambitionierten, mal kurios behelfsmäßigen Darstellungen früher Zeiten fasziniert sein. Noch ziemlich am Anfang des von Philip Parker fesselnd aufgeschlagenen Welt-Theaters steht das Deckengemälde eines altägyptischen Grabs aus dem fünfzehnten vorchristlichen Jahrhundert: eine zwischen unerhörter grafischer Akkuratesse und felsenfestem Götterglauben vermittelnde Karte der Sterne. Wenn der Mensch seinen Platz auf dem Planeten bestimmt, verortet er sich zugleich in den Himmeln.

■ Leopold van der Pals: Streichquartette, Vol. 1. – Van-der-Pals-Quartett, 1 CD, cpo, Nr. 555 282-2, 14,99 Euro.

Aus dem Wechsel und Miteinander von Wiederholung und Veränderung entstehen Form und Gehalt der Musik. Dem Prinzip Veränderung, der „Metamorphose“, ging Johann Wolfgang von Goethe, den die Anthroposophie zu einem ihrer Idole erhob, in einem großen Ideengebäude nach, und der Komponist Leopold van der Pals, als Anhänger der Bewegung, tats auf seine Weise auch. „Metamorphosen“ überschrieb er sein drittes Streichquartett, unter den drei ausgewachsenen Gattungswerken der Platte das kürzeste, vielleicht auch das charakteristischste. Dem Prinzip dauernder Verwandlung gibt der Tonsetzer darin aufs Konsequenteste den Vorzug; so erhält die Musik, wie Tobias van der Pals, der Urgroßneffe, im Beiheft erläutert „eine ganz eigene Form ohne jede Wiederholung“ – eine „ständige kohärente Progression“.

Sechs Quartette hat der Tonsetzer hinterlassen. 1917, 1925 und 1929 entstanden die hier eingespielten, die im Umfang immer kürzer, im Gehalt immer konziser werden und sich in einem von Stück zu Stück immer spröderen, aber nie abstrakten Tonfall äußern. Sublim musizierend, entfaltet das schwedische Ensemble weite Flächen tiefsinniger Konzentration und Phasen existenzieller Unrast, wenn nicht Heillosigkeit, jedenfalls eine Empfindungsdichte, die mit der „Nervosität“ einer oft rein illustrativen Spätestromantik nichts zu tun hat. Sehr zu Recht erhoben die Interpreten den Komponisten zu ihrem Namenspatron – der Urgroßneffe spielt das Cello –, denn als sehr persönliche Ausdruckskunst fassen sie die Musik auf, deren beeindruckende und bewegende Potenziale sie auch für den erlebbar zu machen verstehen, dem die weltanschaulichen Hintergründe fremd bleiben.

■ Jörg Bong, Roland Borgards (Hgg.): Ludwig Tieck, Wilde Geschichten. – Galiani-Verlag, 286 Seiten, gebunden, 25 Euro.

Mit 21 Jahren, 1794, brach Ludwig Tieck sein Literaturstudium ab – freilich nicht, weil er genug gehabt hätte von den Büchern. Wie Jean Paul verschlang er sie schon als Knabe körbeweise. Ein paar Jahre danach zählte er, als einer der Protagonisten aus dem Kreis der Jenaer Frühromantik, bereits zum inneren Zirkel einer als revolutionär empfundenen Dichtkunst. Bis er 1853 wenige Wochen vor seinem achtzigsten Geburtstag in Berlin starb, lebte er, wiewohl hochgeehrt, in zunehmender Einsamkeit – und erschien vielen Zeitgenossen längst als aus der Zeit gefallen.

28 Bände umfasst die im Jahr nach seinem Tod abgeschlossene Gesamtausgabe seiner Werke, aber so gut wie alles darin ist vergessen. Nur seine Novelle „Der blonde Eckbert“ und womöglich „Der Runenberg“ tauchen noch in den Lektürelisten von Gymnasien und Hochschulen auf, und natürlich enthält der neue Band auch diese beiden Schlüsseltexte. „Wilde“ Geschichten, fürwahr. In ihnen ereignet sich zwischen Wirklichkeit und Wahnvorstellung jede Menge Irreales und Allzuplötzliches, Groteskes und Grausiges, das Zeit und Räume sprengt und überspringt und selbst für den aufmerksam Lesenden unauflösbar bleibt, für den Rationalisten sowieso: „Ich möchte lachen, und mir graut.“

Der Trivialliteratur der Epoche traten solche schauerromantischen Fantastereien nahe: um das Genre zu forcieren? Oder es entlarvend zu düpieren? Aber nicht allein auf die Vorliebe des Jungpoeten fürs Unheimliche und Paradoxe, auf Tiecks unheilschwangere Gebirgs- und Landschaftsbilder und bunten Traumparadiese auf brüchigen Böden verlassen sich die Herausgeber, um aus dem Buch ein Leservergnügen zu machen, nicht auf den „Texttaumel“, den „literarischen Terrorismus“, den „Schock“ allein. In ihren willkommen knapp bemessenen, literaturwissenschaftlich untermauerten, dabei auf Expertenjargon verzichtenden Erläuterungen streichen sie zwischendurch auch Tiecks Anspruch als Satiriker des Biedermeiers und seine um hundert Jahre vorausgreifende Perspektiv-Technik heraus. Die wenig liebevolle Liebesgeschichte eines „Naturfreunds“ fasste der Dichter gar in zwei parallelen Spalten ab: Wie sich die Zweckheirat des schwächlichen Titelhelden anbahnt, wird simultan vom Blickpunkt des alternden, verblendeten Freiers berichtet und kommentiert – und, auf derselben Seite und in denselben Zeilen, aus der Warte der gelangweilten, auch nicht mehr ganz frischen Braut. Komik, die lachen macht und beinah grauenvoll ernüchtert.

„Nichts Überflüssiges, und doch, welch herrliche Fülle.“ Was und wie viel sich in den Texten des Mittzwanzigers vorbereitet hat, um in späteren und späten Werken voll zur Geltung zu kommen, das können ihnen der Leser und die Leserin schwerlich ablesen. Aber die Auswahl überzeugt durch stichhaltige Belege einer mitreißend feuerköpfigen Jugendlichkeit ebenso wie eines zeitlosen Ausnahmetalents. Die von den Herausgebern ausgewählten Geschichten tragen, so „wild“ sie sich gebärden, sämtlich die Anlage in sich, durch die frühgereifte Gedankenkraft und wendige Klugheit ihres Erfinders plastische Gestalt und plausible Denk-Würdigkeit zu gewinnen. Sie spannen sich aus zwischen einem ohnmächtigen Taumeln des Verstands und seiner Irreführung – das Zauberwort, dank seines Doppelsinns, heißt „Schwindel“.

Freunde, seht! Wir leben noch!

Vor 200 Jahren fielen weite Teile der Stadt Hof einem verheerenden Feuer zum Opfer. Mit dem unerwartet raschen Wiederaufbau öffnete sich die Bürgerschaft der Kultur des Biedermeiers. Von beidem erzählt das Museum Bayerisches Vogtland.

Von Michael Thumser

Hof, 2. Dezember – Mit Hof, dem „Flachsenfingen“ und „Kuhschnappel“ seiner Fantasie, verbanden den Dichter Jean Paul schlimme und gute Erlebnisse. Nachdem er das dortige Gymnasium besucht hatte, verbrachte er im Haushalt seiner Mutter Jahre der Armut und des Darbens. Er habe hier „das meiste gelitten“, bekannte er, „aber das Beste geschrieben“, so „Das Leben des Quintus Fixlein“ oder den „Siebenkäs“ gegen Ende der 1790er-Jahre. Gut ein Vierteljahrhundert danach krampfte sich ihm das Herz zusammen: Denn er erfuhr, dass die Stadt seiner kargen Schul- und Hungerzeiten zu weiten Teilen einem Großfeuer anheimgefallen war, dem wenige Stunden genügt hatten, um aufs Gründlichste zu wüten. Er habe, schrieb Jean Paul, „nun nichts mehr, wenn ich dahin komme, zum Wiedersehen und Erinnern; die Jugend ist zwei Mal vergangen“.

Dass Brände Stadtviertel oder ganze Städte verheerten, war bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein ein grauenvolles Gang-und-Gäbe. Kein Wunder; schon ein unkontrolliertes Flämmchen, wenn nicht ein Funke konnte ausreichen, um reihenweise Häuser, in denen damals vor allem Holz verbaut und deren Dächer meist mit Schindeln gedeckt waren, am Ende einzuäschern. Seit 1299 sind für Hof mindestens 25 kleinere und größere Feuersbrünste belegt – vor der letzten und verhängnisvollsten vom 4. September 1823.

„Hausgeschichten“ über ein „Architekturjuwel“

Über sie informiert zurzeit eine Sonderausstellung im Museum Bayerisches Vogtland mit wenigen Exponate und viel Text an Schau- und Lesetafeln. Nicht vom Stadtbrand allein berichten sie, sondern – sowohl grundsätzlich wie detaillierend am Beispiel etlicher „Hausgeschichten“ – auch darüber, wie sich aus den qualmenden Ruinen das „Architekturjuwel Hofer Neustadt“ erheben konnte: Das „Biedermeierviertel“ entlang der heutigen Ludwig- und der Karolinenstraße zwischen Oberem und Unterem Tor darf der Geschlossenheit seiner klassizistischen Fassaden wegen in Deutschland Einzigartigkeit beanspruchen. Bis heute und in Zukunft macht dies Alleinstellungsmerkmal vielerlei Anstrengungen zur stilgerechten Erhaltung notwendig – auch dies untermauert die von Sabine Schaller-John und der Museumsleiterin Dr. Magdalena Bayreuther kuratierte Schau.

Am Morgen des Schicksalstages wurde arglos Markt gehalten. Um neun Uhr aber begann Georg Christoph Krauß, der als „Kirchthürmer“ mit Frau und Sohn den rechten Turm der St.-Michaelis-Kirche bewohnte und den Auftrag hatte, aufmerksam nach möglichen Brandherden auszuschauen, die Feuerglocke zu läuten. Eine Stunde lang hörte der 75-jährige Schuster nicht auf damit. Retten konnte sich das Ehepaar danach nicht mehr: Krauß erstickte im Turm, im Gotteshaus verbrannte seine um drei Jahre jüngere Frau.

In der Ludwigstraße 18, wo in zwei zusammengebauten Häusern ein Glasermeister und ein Zinngießer ihrem Handwerk nachgingen, hatte das Unheil seinen Anfang genommen, warum, ist nicht mehr zu ermitteln. Zuvor hatte ein ungewöhnlich trockener Hochsommer die Region ausgedörrt, obendrein wehten ungünstige Winde – entsprechend rasch griff das Feuer auf die Nachbarschaft über und arbeitete sich dann beinah durch die ganze Stadt. Zum Äußersten steigerte sich die Hitze, sodass, wie der Hospitalprediger Meyer als Augenzeuge angab, selbst „der festeste Granit“ zerbarst und die Wasserreservoirs in den Höfen zu sieden begannen. „In einigen Fischkästen“, notierte der Geistliche sarkastisch bitter, „fand man schön rotgesottene Krebse“.

Ohne Obdach, Hab und Gut

Reguläre Feuerwehren mit eigens ausgebildeten Einsatzkräften gab es damals nicht. So blieb den Bürgern nur übrig, entweder das Notwendigste in Sicherheit zu bringen oder Wasser aus der Saale und unbeschädigten Brunnen in Eimern mühsam, zeitraubend und in viel zu geringer Menge herbeizuschaffen. Immerhin standen ihnen rasch herzugeeilte Helfer aus dem näheren Umland und sogar aus Adorf und Lobenstein bei. Mit Feuerspritzen, die erst umständlich befüllt werden mussten, wurden Gebäude im Gefahrenbereich begossen, damit nicht auch sie Feuer fingen. Was verloren schien, riss man mit langen Hakenstangen vollends nieder, um durch ausgebrannte Schneisen dem Feuer den Weg zu versperren.

Nach Horror, Konfusion und Höllenangst bot sich Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Zwar blieben die Türmer-Eheleute – kaum zu glauben – die einzigen Todesopfer des Infernos. Aber etwa dreihundert Anwesen in der Neustadt, 84 allein in der Ludwigstraße, waren in Rauch und Asche untergegangen. Von Rathaus und St. Michaelis standen nur mehr die Außenmauern. Ungefähr 700 Familien – etwa dreitausend Männer, Frauen und Kinder – hatten Obdach, Hab und Gut verloren, standen vor dem Nichts und waren auf Hilfe angewiesen. Immerhin: Sie wurde ihnen, der allgemeinen Not ungeachtet, reichlich zuteil.

Mit Eiltempo nahm wenig später der Wiederaufbau Fahrt auf. An Sammelplätzen jenseits der damals noch erhaltenen Stadtmauern wurden Riesenmengen an Bauschutt aufgehäuft und schließlich beim Straßenbau recycelt. Regierungsstellen – auch aus dem Königreich Sachsen – ebenso wie private Anbieter bemühten sich, möglichst frühzeitig möglichst ausreichend Bauholz bereitzustellen. Zu Wahrzeichen wuchsen Rathaus und St. Michaelis neuerlich empor, nicht allerdings nach den vorherrschenden klassizistischen Formeln des Biedermeiers gestaltet, sondern den historistischen Idealen der Neugotik gemäß. Optimismus keimte; gleichwohl ließ sich der Schmerz um das Verlorene so schnell nicht lindern. Die Hofer Ausstellung zitiert ein Gedicht, das an Neujahr im Hofer Intelligenzblatt die „Gefühle der Bewohner der Stadt am ersten Tage des Jahres 1824“ wiedergab: „So liegt in Asche denn, was einst viel tausend Stunden / des Menschen Fleiß erbaut und seine Kunst erfunden.“ Doch auch Mut wollten die Verse machen: „Freunde, seht! Wir leben noch!“

Elegante Einheitlichkeit

Sinnreichen, dem Brandschutz verpflichteten Vorschriften folgend, im Dekor zurückhaltend, ohne schmucklos zu sein, entstanden die Häuserzeilen an den verheerten Straßenzügen neu, den zeitgenössischen Stilmustern in variationsfreudiger Einheitlichkeit verpflichtet. Hinter den Fassaden begann biedermeierliches Bürgerleben heimisch zu werden. Der Besuch des Museums gewährt in der einschlägigen Abteilung, über dem Gewölbe der Sonderausstellung, einen Eindruck davon, wie es dort aussah und zuging.

Maßvoll vornehm sah es dort aus, besinnlich-friedlich ging es darin zu. Eine gewisse Wohlhabenheit vorausgesetzt, zogen sich die Familien in ein gepflegtes Ambiente diskreter Kultiviert- und Feinheit und auf sich selbst zurück, mithin heraus aus der immer aufs Neue aufgewühlten Außenwelt. Die war für viele brave Bürgersleute zu einem ungemütlichen Pflaster geworden, nicht nur durch die Napoleonischen Kriege, sondern, nach dem alliierten Sieg über den kriegsversessenen Usurpator, ebenso durch das darauffolgende erzreaktionäre, despotisch durchorganisierte Polizei-, Spitzel- und Zensursystem im Deutschen Bund unter dem Fürsten Klemens von Metternich. Gegen die Restauration der alten feudalen Kräfte, für eine in freiheitlicher Rechtsstaatlichkeit geeinte Nation gingen liberale Intellektuelle, Studenten, Revolutionäre in Stellung, auch wenn sie harte Repressionen zu gewärtigen hatten.

Ein Zeitalter des Gemüts

Geschützte Räume hingegen versprachen die mit nobler Behaglichkeit eingerichteten und ausgestatteten Wohngemächer, der aromatische Bücherstaub schattiger Studierstuben, die redliche Geselligkeit in den Salons. Weidlich nutzte man die erreichbaren Optionen der Künste: vergrub sich in die Lektüre treuherziger Kalender, seelenvoller Poesie, erbaulicher Prosa; die Wände zierend, über und neben den sachten Schwungformen gediegen-zweckmäßig gearbeiteten Mobiliars, hingen als Malerei, Radierung, Holzschnitt einfühlsame Porträts, humoristische Genreszenen, detailreiche Landschaften.

Das Hofer Museum, gleich im Raum hinter dem Eingangsbereich, präsentiert typische Accessoires der biedermeierlich-trauten Lebenswelt: Meerschaumpfeifen neben Tabakschachteln und -dosen, Hammerklaviere und Kommoden mit zarten Einlegearbeiten, selbstbewusste Ahnenbilder und kunstreich geätzte Gläser, manche davon dem grassierenden Freundschaftskult gewidmet, Schreibgarnituren und Lampen, sublime Bilderstickereien, einen großen Ofenschirm, bemalt mit einem Blumenstück, eine filigrane Kinderwiege.

Zwischen den eigenen vier Wänden schuf ein Volk der ‚Gemüter‘ ein Zeitalter des Gemüts: Empathisch las man einander aus Lieblingsbüchern vor, trieb Gesellschaftsspiele, ein cercle intime lauschte der Hausmusik. Das Heim und, günstigenfalls, sein Gärtchen wurden Lieblingsorte der Menschen. Zur Lieblingsstimmung wurde das Anheimelnde: An Heimlichkeiten verlor man sich plaudernd oder in Tagebuch, Album und Brief. Auch mit dem Unheimlichen hielt man es, bei Gespenstergeschichten und Märchen sich folgenlos graulend. Arglos der Schönheit weihten Empfindsame ihr Leben, der züchtigen, auch schon mal ziellosen Verliebtheit, dem Weltschmerz, der frommen Schwärmerei. Seligkeit verschaffte sich in Tränenseligkeit Luft.

Kultur des Gemeinsinns

Bei Weitem zu kurz greift indes, wer die Epoche als Hochzeit lammfrommer Spießigkeit und philiströser Friedhofsruhe unterschätzt: entstanden doch in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts – neben und zugleich mit der revolutionären Bewegung des Vormärz und des „Jungen Deutschlands“ – gleichsam in der Stille eine oft lebendig selbstbewusste, sowohl wirtschaftlich wie geistig rege Mittelschicht und eine facettenreiche Kultur des Gemeinsinns und der Bildung, eine Bild-, Wort- und Gebrauchskunst des guten Geschmacks und der dezenten Eleganz.

Vergessen ließ all das Wahre, Schöne, Gute die ausgestandenen Schrecken der Brandkatastrophe nicht. Um dem Königreich Sachsen für seine Unterstützung zu danken, benannte die Kommune eine Straße nach König Friedrich August I., „dem Gerechten“: Auguststraße heißt sie seither. Eine andere firmiert bis heute als Bürgerstraße: Anerkennung für das Stadtbürgertum, das während des Feuers und danach tapfer zusammengestanden hatte.

Sogar der 74-jährige Johann Wolfgang von Goethe, im September 1823 vom böhmischen Karlsbad her auf der Heimreise nach Weimar, hatte sich eine Woche nach dem Höllenfeuer betroffen vom „Unglück in Hof“ gezeigt, das auch unter seinesgleichen Tagesgespräch war. Unterm Datum des Elften notierte er in sein Tagebuch: „Ich fuhr um Hof herum, den gräulichen Anblick nicht zu sehen, und doch konnte man sich desselben nicht ganz erwehren.“ Glücklicherweise halfen dem „nicht ganz“ Erschütterten ein gutes Mittagessen sechs Stunden später in Schleiz und beruhigende Nachrichten, den ungewissen Verbleib von „5 Kisten Mineralien“ betreffend, dann doch schnell über die schlimmsten Eindrücke hinweg.

■ Bis zum 7. April, Mittwoch bis Freitag 12 bis 16, samstags, sonntags und an Feiertagen 13 bis 18 Uhr.

■ Die Ausstellung im Internet: hier lang.

Das Heil in der Hölle suchen