Bitte danke tschüss

Viele Feuilletons der Republik mögen den Autor Wolfram Lotz. In Hof, wo das Theater seine „Politiker“ aufführt, versteht man nicht leicht, warum. Absurd reiht der „Sprechtext“ eine Stunde lang Inhaltsloses an Zufälliges. Freude hingegen machen die drei Darstellenden und die Pfiffigkeit der Inszenierung.

Von Michael Thumser

Hof, 28. März – Einmal wird gefragt: „Gibt es Fragen bis hierher?“ Äh … schon. Nämlich: Was soll das Ganze? Das ist nun mal die Frage, die sich das Absurde Theater überhaupt gefallen lassen muss, und wenn schon nicht klar wird, warum etwas so Absurdes wie „Die Politiker“ in Hof aufgeführt wird und worum es sich bei dem Stück handelt, so steht doch eines fest: Es „soll“ nichts – nichts besagen und verraten, nichts erzählen, erklären und erleuchten, nichts bedeuten oder verrätseln, nichts sein außer eben dies: ein Text. Den Schauplatz im Studio umstellen mannshoch schwarze Pappkameraden, und etwas in der Art ist der Text auch: eine Vortäuschung aus leeren Worten.

Ersonnen hat ihn Wolfram Lotz, 43 Jahre alt, Verfasser von Lyrik und mehr oder weniger szenisch gedachten Arbeiten, für die er bereits viel Lob erhielt. Kleist-Preisträger ist er seit 2011, auch „Nachwuchsautor des Jahres“ (Theater heute) war er schon, „Dramatiker des Jahres“ gar. Warum so viele Feuilletons ihn derart feiern, lässt sich in Hof nicht leicht begreifen. Wer die von der notorisch findigen Regisseurin Christina Wuga verantwortete Aufführung besuchen will, sollte sich hüten, zuvor den (im Internet verfügbaren) Wortlaut als ein Stück Literatur zu lesen – denn zumindest dabei erweist er sich als eine gehaltlose Litanei lyrischen Leer- und Gleichlaufs, ohne erzählerische Absicht und dramatischen Druck.

Sendemasten im Abendlicht

Über zahllose Wiederholungen und Redundanzen mäandernd, streunt Lotz’ „Sprechtext“ beiläufigen Alltagsassoziationen hinterher, macht achtlos bei gleichgültigen Kindheits- und beiläufigen Kleinbürgerreminiszenzen Station, schaut zufällig bei zerstreuten Freundesrunden vorbei, beobachtet ungerührt Arbeitslose beim Müllsammeln, fährt im „Polizeitruck“ zu „Sendemasten im Abendlicht“, wo sich „Eichhörnchen“, „Katze“ und „Wal“ Gute Nacht wünschen … „Ich hab dir was zu sagen“ – nein, eher nicht. „Wie traurig das ist, dass ich das schrieb“ – selber schuld. Wer sie sind, „die Politiker die Politiker die Politiker die Politiker die Politiker“, bleibt im Dunkeln, tritt kaum zutage und spielt gar keine Rolle. Kurzzeilige Tiraden, wie während einer müßigen Stunde an einem inspirationsfreien Nachmittag in einem Akt der écriture automatique x-beliebig hingekritzelt, dem Augenschein nach gänzlich unelaboriert: Wer diesen Text auf eine Bühne bringt, könnte ebenso gut das Gelsenkirchner Telefonbuch dafür hernehmen. Also: Vergiss es? „Bitte danke tschüss“?

Nicht ganz. Denn wie im Telefonbuch hat die Regisseurin in Lotz’ Sermon zwar keine Handlung oder auch nur einen Inhalt gefunden, stattdessen aber viel „Klang“ und „Rhythmus“ entdeckt, wie das Programmheft, ansonsten eher hilflos um Ehrenrettung des Autors und seines Werks bemüht, weitschweifig mitteilt. Also so etwas wie verbale Theatermusik: Oliver Hildebrandt, Cornelia Löhr und Kerstin Maus als Darstellendentrio orchestrieren sie weniger kammermusikalisch als symphonisch, nie kleinlaut, meistens vollmundig, solistisch und im Chor. In eine Art Kleinkindstrampler hat Ausstatterin Aylin Kaip das Trio gesteckt und als Mischwesen aus Wickelbaby und Weißclown uniformiert. An der Decke über ihnen baumeln riesige rote Schlipse, vorerst aufgewickelt. Irgendwann fallen sie, sich entrollend, nieder wie monströse Zungen; dann breiten sie sich als rote Teppiche (für Politiker?) unter den weißen Sportschuhen der Spielenden aus oder schmiegen sich wie Königsmäntel um ihre Schultern.

Sprechetüde und Spielübung

Ein Text, den kein Theater braucht – der seinerseits indes Theater ganz gut brauchen kann. Und das Trio macht was draus: Dank unfassbarer Gedächtnisleistungen und erstklassiger Deklamation absolvieren die drei, ohne zu stocken, eine virtuose Sprechetüde, dank minuziöser Bewegungsregie meistern sie vorbildlich eine Spielübung unbändiger Vitalität. Mit ausufernder Gestik und übermäßigem Mienenspiel deklinieren sie Pausbäckigkeiten des Kindertheaters und Variationen der Komödianterie und Clownerie durch, verstecken sich hinter ihren Händen, sind einander auf Verfolgungsjagden hinterher oder zucken in eckigen Roboter-Moves. Ihren geweiteten Mündern entströmen Spaßmacher-Quatschereien, Sprechmaschinen-Wortsalat und Konsonanzen-Gewitter aus dem Reimlexikon („Durst auf Wurst“), Rap-Radau und Großmäuliges à la Udo Lindenberg. Mögen sich die dadaistischen Reize des Reizwort-Ragouts („Netflix“, „Nine eleven“, „Adolf Hitler“) auch rasch totlaufen, so streuen die Akteure doch hin und wieder eine hübsche Pointe ein: „Die Politiker fragen: Gibt es Hunde, die Hunde haben?“

Eine Stunde, höchstens, darf dergleichen dauern und dauert auch nicht länger. Unermüdlich munter, distanzlos einig, anarchisch amüsant lassen Hildebrandt, Löhr und Maus Gefasel, Firlefanz und Larifari rechtzeitig vorüber sein und werden verdientermaßen laut beklatscht dafür. Na denn: danke tschüss Schwamm drüber.

■ Als Grundlage der Rezension diente die Premiere am vergangenen Sonntag.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Die Perücken der Popkultur

„Ich hasse alle“, sagt der „Menschenfeind“ und macht sich keine Freunde. In Hof hat Regisseur Kay Neumann das Lustspiel Molières aus dem Puderstaub des Perücken-Barock in eine zeitlose Fantasie-Gegenwart emporgeholt. Das famose Ensemble lässt seiner Spiellaune aufs Amüsanteste die Zügel schießen.

Von Michael Thumser

Hof, 26. März – Wenn in den Himmel kommt, wer seinen Nächsten so liebt wie sich selbst, dann muss Alceste auf ewig in der Hölle schmoren. „Ich hasse alle“, erklärt er rundheraus und fasst damit sein Sozialverständnis und -verhalten als bekennender „Menschenfeind“ zusammen: Kompromisslos zeigt er sich bereit, die unvollkommenen, weil fehlbaren und irrenden Menschenkinder sämtlich mit dem Bade auszuschütten, weil nachweislich sie alle Schleimer oder Mucker oder Lügner oder, meistenteils, alles gleichzeitig sind. Trotzdem lässt er eine Ausnahme zu: Zwar stößt Alceste sogar den besten Freund Philinte wie einen Verräter von sich, weil der um Milde für die unzulängliche Spezies Mensch zu bitten wagt und konziliant empfiehlt, fünf auch mal gerade sein zu lassen; aber doch ficht selbst einen Totalverweigerer wie Alceste so etwas wie die Liebe an – nicht Nächstenliebe, aber die Leidenschaft für eine flatterhafte Schöne. Und die, Célimène, kann einem im Theater Hof wirklich den Kopf verdrehen.

Dort erzählt Regisseur Key Neumann das berühmte Charakterlustspiel Molières eigenwillig anders als von manchem vielleicht voreilig erwartet. Zwar nicht in den Alexandrinern der französischen Klassik, aber doch in Versen wird gespielt – flott und forsch in den gereimten Knittelversen, in die Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens den originalen Text von 1666 übertrugen, mit allerlei heutigem Jargon und Wendungen schnippischer Aktualität. Die Übersetzung half dem respektvollen und zugleich schamlosen Regisseur, das Spiel leichtfüßig, clever zugespitzt und schwungvoll spritzig aus dem Puderstaub eines Perücken-Barock in die leichte und klare Bühnenluft einer zeitlosen Fantasie-Gegenwart emporzuheben.

Freimut der Unverblümtheit

Den Schauplatz, über den abgedeckten Orchestergraben vorgezogen, grenzte Ausstatterin Monika Frenz durch Gassen- und Soffitten-Vorhänge in Königsblau zu den Seiten und nach oben ab; ansonsten öffnet er sich frei verfügbar, durch Komplettverzicht auf Kulissen und irgendwelches Zubehör unverstellt offensichtlich und durchschaubar. Barock findet gleichwohl statt – nicht aber als historischer Bezugspunkt, sondern fidel in den stilisierten Rahmenbedingungen übermütiger Parodie: Zu exzentrischen Verkleidungen verfremdete die Ausstatterin die Garderobenpracht der fernen Epoche, als Krönung setzte sie den Spielenden aufgedonnerte Haartrachten auf, Lockenkaskaden und kolorierte Prunk- und Punkfrisuren, die freilich nicht wie ehedem aristokratische Hochwohlgeborenheit, sondern Clownerie und Mummenschanz beglaubigen.

Alceste ist, wie man so sagt, zu alt für Célimène, zumindest hier in Hof. Bei Volker Ringe räsoniert da ein Stinkstiefel jenseits seiner besten Jahre mit einem Aufrichtigkeitsfimmel, neben dem Kants rigorose Wahrheitsethik wie eine Magna Charta wüster Libertinage erscheint. Zu seiner hundertprozentigen Integrität gehört der Freimut der Unverblümtheit. Scharfen Sinns und mit melancholisch verhaltener Stimme sagt Ringes Misanthrop jedem mitten ins Gesicht, was im besten Fall von ihm zu halten ist: nicht das Geringste. Nachhaltig kanzelt er den Möchtegernpoeten Oronte ab (Dominique Bals als dummschwätzender Schönredner). In dessen Haut will danach niemand stecken: Man darf Alcestes Rezension von Orontes ungeschickten Versen ruhig für Hatespeech halten.

Am Rand statt in der Mitte

Ein heller Kopf – das ist Alceste durchaus. Ein ziemlich kahler Graukopf auch. Künstliche Kräuselflechten wie auf sonnenköniglichen Regentenporträts wallen dunkelbraun auf seine Schultern. Doch er herrscht nicht, er unterliegt in unanfechtbarer Selbstgerechtigkeit: Gebeugt, mit weichen Knien, die Schultern und Mundwinkel hängend, mit vor grimmen Gedanken schwerem Schädel steht Ringe als von vornherein besiegter Titelheld meist am Rand statt in der Mitte. Längst unbeeindruckt von seinen Lektionen, feiern die sämtlich jüngeren Semester seiner von ihm verabscheuten Bekanntschaft aus der jeunesse dorée mit flippigen Solo-Moves und wunderbar wundersamen Gruppen-Tanzereien zu ballernden Beats und bunten Licht- und Leuchtfarben wie in einem Club ein schwereloses Leben (Choreografie: Barabra Buser, musikalische Leitung: Willi Haselbeck, Lichtdesign: Andreas Rehfeld). Sinnenfroher Neubarock: die jüngste Epoche der Popkulturgeschichte.

Alcestes Ehrlichkeit vollendet sich, indem er ehrlich liebt, wenn dies auch „die Strafe für alle meine Sünden“ ist und ihn um seine „Würde“ bringt; liebt er doch die junge Célimène, die „freundlich zu allen“ ist, während sie gleichzeitig jede und jeden genüsslich zu verlästern weiß. Wer die hinreißende Cornelia Wöß in der dankbaren Rolle jener erst zwanzigjährigen, mithin lustigen Witwe erlebt, glaubt schon nach den ersten Augenblicken gern, dass die Männer reihenweise ihr zu Füßen liegen. Eine weiße Maus mit „einladendem Wesen“: raffiniert in ihrer Klugheit, nicht derb verdorben, aber spürbar bereit zu fröhlicher Promiskuität - die Zeichen des 21. Jahrhundert hat die in jeder Hinsicht „empowerte“ Barockkokotte verinnerlicht: Von Alceste als Sugardaddy könnte sie sich ein Luxusdasein finanzieren lassen; ihn heiraten aber – nie und nimmer. Als Gefangene des Patriarchats zu leiden, fällt ihr nicht ein: Sie ist so frei und liebt allein sich selbst.

Liebe unter Schmerzen

Dagegen richtet auch die intrigante Vettel Arsinoé nichts aus: Anja Stange als bigotte Gardinenpredigerin, großgebärdig von textilen Röhren umschwungen, im kuriosesten Kostüm. Wenn sich doch so etwas wie die Liebe rührt in dieser Produktion, dann unter Schmerzen: Philinte, von Jörn Bregenzer aufs Mitmenschlichste zum unverdrossen treuen Sympathisanten des borstig-frostigen Alceste geadelt und wie ein Puck dem Spiel die Richtung weisend, er darf am Ende Éliante in seine Arme schließen – die wimpernklimpernde Carolin Waltsgott, die als tumbe, aber goldige Sadistin jede Gelegenheit nutzt, sein Schienbein mit flinken Trippeltritten zu traktieren.

Aus reichlich Tändelei, ein wenig Tiefsinn und dem Terrorismus schonungslosen Slapsticks hat Regisseur Neumann eine durch und durch tänzerisch inspirierte, pointengesättigte Posse gewonnen, witzgetrieben, trick- und überraschungsreich, worin die Akteurinnen und Akteure (zu denen noch die Herren Muth, Hocke und Kampschulte gehören) alle Lautstärken, Lustig- und Launigkeiten ihres Spieltriebs ausleben. Und sogar ein bisschen mehr wird draus als lediglich eine frivole Farce: Wie ein geprügelter Hund verlässt Alceste den leeren Schauplatz in Richtung wirklich öder Einsamkeit – nicht indes als ein Delinquent, der nur bekommt, was er verdient. Immerhin hält er, der Fanatiker der Authentizität, ungeachtet aller unstatthaften Übertreibung der Hohlheit der Gesellschaft den Spiegel einer ehrenwerten Überzeugung vor. „Die Menschen könnten besser sein“, wohl wahr, das weiß auch Freund Philinte. Von ihm, dem guten Gewissen, das Alceste verdrängt, kann er lernen, wie man sie bessert: Erst mal muss man sie „nehmen, wie sie sind.“

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Diverse Höllenorte

Zum fünften Mal trägt Roland Spranger dem Theater seiner Heimatstadt ein Auftragswerk bei. In „Dämon“ verknüpfen der arrivierte Hofer Autor und Antje Hochholdinger als Regisseurin Momente explodierender und verschwiegener Gewalt zu einer bitterkomischen Revue blutiger Alltagsbrutalität.

Von Michael Thumser

Hof, 14. Februar – Stellen wir uns vor, wir wären nicht so rundherum aufgeklärt, zeitgemäß siebengescheit und fest an die Erfahrungswirklichkeit geklebt. Wie wohl sollten wir uns dann so etwas Irreales vorstellen wie einen Dämon? Als Geist in der Flasche wie aus Tausendundeiner Nacht? Als monströses Scheusal mit gefletschten Zähnen? Als gehörnten Satansbraten, nach Schwefel stinkend? Etwas, auf das irgendwie alles zusammen zutrifft, sucht zurzeit das Theater Hof leibhaftig heim: Unhold aus einem orientalischen Märchen und zugleich infernale Schreckgestalt ähnlich dem gehörnten Trump-Verschwörer und Q-Anon-Schwurbler Jake Angeli, der seit 2021 den zum Sturm aufs Washingtoner Kapitol entschlossenen Wahnwitz wie eine Allegorie verkörpert.

„Dämon“ heißt das fünfte Auftragswerk, das der arrivierte Hofer Autor Roland Spranger seinem heimatlichen Theaterstudio beitrug. Nach der Premiere am Samstag nahm er dafür, gemeinsam mit Regisseurin Antje Hochholdinger und den drei Akteuren, ein Bad in schallendem Applaus. Sein Stück erzählt davon, dass Grausamkeit sich nicht allein mehr oder weniger fern in der Ukraine, im Gazastreifen oder im Jemen entfesselt, sondern weitaus öfter, seit jeher, ganz in der Nähe: zum Beispiel in Hof. Sogar dort kommt es schon mal vor, dass auf der Luftbrücke über dem Bahnhof der Macker einer Bande ins Messer des Mackers einer andern läuft, oder dass auf dem Platz davor ein biederer polnischer Busfahrer arg-, schuld- und schutzlos abgestochen wird.

Gelegenheit macht Täter

Das Stück erzählt davon, dass Gewalt vor allem ein Männerding ist (keine Frau spielt darum mit) und mehrheitlich Frauen ihr zum Opfer fallen. Dass ihre Real- und Totalpräsenz grauvorzeitlich bei „Kain und Abel“ begann und tagtäglich im Kinderzimmer beginnt. Dass „Gelegenheit Täter macht“ und nur allzu häufig der sprichwörtliche „nette Nachbar“ aus Überforderung seinen Nachwuchs misshandelt oder aus Frust Steine auf Autobahnen wirft, worüber dann Fernseh-Talkrunden selbstgefällig quasseln. Es erzählt, wie bei Paaren die frühere Verliebtheit als Vergewaltigung entarten kann („Hab dich nicht so“) oder als Schubs, Schlag, tödlicher Hieb: „Er hats nicht so gemeint.“

Also erzählt es etwas, das wir alle wissen – aber selten so gebündelt mitbekommen, auch nicht oft so maulfertig und makaber. An „diverse Höllenorte“, so Autor Spranger im Programmheft, führt sein Stück, genauer: sein Text, den erst eigentlich die Regisseurin zum Bühnentext erhob. In einer losen Folge greller, bunter Episoden formieren sich – zwischen hundert leeren Bierkästen als anpassungsfähiger Szenerie (Ausstattung: Imme Kachel) – alltägliche, einheimische Varianten von explodierender oder verschwiegener Brutalität, von erbärmlichem Kontrollverlust und skrupelloser Selbstermächtigung. „Hass“ ist das allererste und zigfach speichelsprühend wiederholte Wort, gefolgt von „Testosteron“, „Alkohol“, „Chrystal“.

Clownerie und Karnevals-Klamotte

Um über die beklemmende Realität zu berichten, entschieden sich Spranger und Hochholdinger für Mittel des burlesk Bitterkomischen. Im Gewand einer schaurigen Nummernrevue der unguten Laune spult das fixe und spontane Spiel sich ab, unterbrochen von Schlager-, Stimmungs- und Wohlfühlmusik. Leicht erliegt es dabei der Gefahr, das wenig lustige Thema buchstäblich zu verscherzen. Mächtig legen sich Oliver Hildebrandt, Peter Kampschulte und Tamás Mester ins Zeug, unermüdlich kaspern sie sich ab. Was aber stellen sie dar: bedenkenswerte Karikaturen; oder doch bloß drei Ausgaben einer Witzfigur? In immer anderen, schnell gewechselten Verkleidungen absolviert das Trio eine Sketchparade absurder Abgründigkeit, vielfach indes mit den bewährten, aber plakativen Routinen des Comics und der Comedy, der Clownerie und Karnevals-Klamotte.

Dies immerhin erzählt uns Roland Sprangers „Dämon“ auch: dass wir Gewalt uns aus der Ferne und im Fernsehen genüsslich gefallen lassen, weil wir vorschnell meinen, nie selber zu dergleichen fähig zu sein; und dass sie vorderhand zwar mit den Tätern und Opfern zu tun hat, doch hintergründig auch mit dem öffentlichen Raum oder dem höchstpersönlichen Lebensbereich, worin sie eskaliert – mit harmlosen Orten, die sich unversehens zu „Höllenorten“ wandeln. So grobstofflich, greifbar und grotesk zwar wie im Hofer Theater oder in Washington tritt der präpotente Popanz mit den Teufelshörnern, der dem Stück den Titel gab, kaum einmal auf. Aber für wie aufgeklärt und geistig überlegen wir uns immer halten, sein böser Geist rüpelt bisweilen in jedem, nicht nur in den Flaschen unter uns.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Mit Sturmgewalt

Ein Unschuldiger im Netz undurchsichtiger Obrigkeit: Kafka? Nein, „Jelisaweta Bam“ von Daniil Charms. Mit dem absurden Stück des russischen Dichters – und mit viel Scherz, Satire und Ironie – treibt das Plauener Vogtlandtheater der Bühnenkunst als solcher lustvoll die tiefere Bedeutung aus.

Von Michael Thumser

Plauen, 3. Februar – Nichts leichter, als Daniil Charms pflichtschuldigst mit Franz Kafka zu vergleichen, zumal in dem Jahr, darin sich der Todestag des singulären Prager Dichters zum hundertsten Mal jährt. Ein Mensch, sich keiner Schuld bewusst, wird von den Abgesandten eines Willkürregimes verhaftet und mit Exekution bedroht – klar: „Der Prozess“, Kafkas berühmter Roman um den kleinen Bankangestellten Josef K. Bei Charms, dem Dichter aus St. Petersburg, widerfährt das gleiche Schicksal einer Frau, allerdings in einem Bühnenstück. Während der eine Autor genug damit zu tun hatte, in seiner Erzählung die Zweckgefüge der Wirklichkeit durch die Unlogik eines schlimmen Traums zu ersetzen, scheute sich der andere nicht, den Sinnbezug auf dem Theater vollends aufzulösen. „Jetzt versteh ich“, heißt es einmal. Charms’ Schauspiel versteht, wer versteht, dass es darin nichts zu verstehen gibt.

So gilt denn auch in Plauen die Regel: Gern jede Menge Scherz, Satire, Ironie – aber bloß keine tiefere Bedeutung. Seit Donnerstag ist im Vogtlandtheater Charms’ „Jelisaweta Bam“ zu erleben, und zu den zahllosen Extravaganzen und Spinnereien der Aufführung passt sogar, dass zwei Drittel der Darstellenden das Schauspielern nicht von der Pike auf erlernten. Immerhin die beiden Polizeibüttel sind ganz vom Fach: der eine, Friedrich Steinlein, Strizzi-haft geleckt, der andere, Hanif Idris, ein struppiger Maniac. In der Titelrolle entfacht Elisa Ender („Ihr Äußeres ist äußerst anmutig“) Salven physischer, mimischer, stimmlicher Präsenz; sonst freilich tut sie im Haus als Souffleuse und Inspizientin Dienst, als Regieassistentin auch, wie in diesem Fall als rechte Hand für den federführenden Carlos Manuel. Der wirkt seinerseits, kulissenschiebend, als stummes und blindes Faktotum mit.

Dem Theater wird der Prozess gemacht

Als Jelisawetas Eltern hat der Regisseur zum einen Mariia Chechel ins Ensemble geholt, die sonst, wie Ender, mit Regieassistenz und Soufflieren betraut ist, nun aber hoch und schmal und wechselnd aufgedonnert die Diva als Furie gibt; zum andern Sebastian Undisz. Im Clowns-Frack und, à la Karl Kraus, mit „auf der Glatze gedrehten Locken“ entlockt er seinem Flügel zarte Dissonanzen oder Debussy-Akkorde oder unterfüttert fingerfertig einen überschwänglichen Cancan. Denn auch Musik – Mussorgsky aus der Tuba, wüstes Singen zum Sirenengeheul eines Theremins – spielt eine Rolle in dieser Art Theater, in der nichts und niemand ‚eine Rolle spielt‘, wie man es kennt.

Denn so wie Kafkas Obrigkeit einem harmlosen Kleinbürger den „Prozess“ macht, tut Charms’ brachialanarchische Szenenfolge dasselbe mit jeder Art von narrativem Theater und realistischer Darstellungskunst. In durchgezählt neunzehn „Kuski“, Nummern, errichtete der feuerköpfige Poet 1927, mit kaum 22 Jahren, den radikalen, fröhlich destruktiven Gegenentwurf zu all den zwischenmenschlichen Feinheiten und seelenkundigen Valeurs, wie sie etwa der große Anton Tschechow zur Vollendung geführt hatte. In einem Manifest erklärte die Avantgarde-Gruppe um Charms das Thema eines Dramas für „nebensächlich“ und trieb der Handlung jede klare „Linie“ aus. Die „Elemente unseres Spektakels“, postulierten sie, sollten sich „mit Sturmgewalt entwickeln“. Und wahrlich, Regisseur Carlos Manuel hielt sich dran: Exaltiertes Chargieren, tobsüchtiges overacting, vogelwilde Windbeuteleien aller Sorten hat er seiner Truppe aufgetragen, und sie folgt gehorsamst mit ersichtlicher Lust und überschießender Energie.

Mögen sich bei Kafka, dem Erzähler, oder den Verfassern subtiler Traumspiele Strukturen einer imaginären Realität dingfest machen lassen – im Plauener Studio zerfleddert und zerstiebt Charms’ Stück zu einem ausgelassen bunten Blütenregen des Blödsinns, in schriller Schreierei und jubelndem Gelächter, zu krausem Possenspiel, Pantomime, turbulenter Travestie. Vermutlich hat es der Dichter so gewollt. Fantastischer Irrealismus: Zwischen zärtlichem Picknick und polterndem Zweikampf, zwischen einer schwarzschimmernden Dachschräge und Jelisawetas Zimmerchen (in einem Kasten – Ausstattung: Annabel von Berlichingen) wächst sich die Idee von Schauspiel unabsehbar wuchernd aus zum Spiel mit dem Theater selbst, zur Schaustellerei mit den Formen und Formeln, Stilmitteln und Möglichkeiten pathetischen und banalen Agierens, mit allen, vor allen den ohrenbetäubenden Lautstärken und Tonfällen der Bühnenrede.

Silbensalat, Stammelstaccato

„Solange ich spreche, bin ich.“ Und gesprochen wird fortwährend und überstürzt, in mancherlei Sprachen und sämtlichen Schattierungen zwischen Großmäuligkeit und (selten) kleinlautem Sich-geschlagen-Geben, gelegentlich mit dadaistischem Silbensalat und Stammelstaccato auf den behänden Zungen. Das muss man erst mal hinkriegen. Wer im Publikum – das die Premiere am Donnerstag lachend lang beklatschte – trotz allem versucht war, in den Phrasen-Tsunamis des schallenden Wortschwalls eine Botschaft zu vermuten, musste sich mit wenig brauchbaren Lehren zufriedengeben: „Wenn es Zähne hat, ist es kein Huhn.“ Über dem achten Kapitel steht als Titel „Sprengen der Dimensionen“. Er gilt für alle neunzehn „Kuski“. Damals, 1927, muss dergleichen brave Zeitgenossen mächtig vor den Kopf gestoßen haben und taugt noch heute, da die Bühnen längst alle erdenklichen Konfrontationen mit der kulturellen Konvention bis in die Extreme durchprobiert haben, immerhin zum prickelnd provokanten Tanz auf dem bildungsbürgerlichen Nervenkostüm, fünf Viertelstunden lang. Länger wäre es auch schwerlich auszuhalten. So lange aber macht es Spaß.

Das Schicksal der Titelheldin übrigens erlitt der Autor selbst. Den Hütern der Sowjetliteratur konnte einer wie er nicht ins Konzept passen. 1941 wurde Daniil Charms, bereits zum zweiten Mal, verhaftet, dann dem Hungertod preisgegeben. Wäre Franz Kafka vor hundert Jahren nicht vor der Zeit gestorben – seinem Leben und Schreiben hätte wohl kaum die Tuberkulose, sondern die braune Staatsgewalt den Garaus gemacht.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Alles ist Gestern

Ionesco in Bayreuth, „Absurdes“ in der Studiobühne: „Der König stirbt“. Eigentlich soll sein Tod neunzig Minuten dauern, in Julius Theodor Semmelmanns Inszenierung aber dehnt er sich zum Weihespiel eines langen Theaterabends aus.

Von Michael Thumser

Bayreuth, 26. Januar – Dies ist ein Stück, das nur aus Ende besteht. „Der König stirbt“: Mehr, im Grunde, geschieht darin nicht – weswegen das Stück auch so heißt –, wobei Eugène Ionesco, der Autor, 1962 gnädig dafür gesorgt hat, dass sich der moribunde Monarch nicht lange quälen muss. Anderthalb Stunden, so kündigt man ihm an, blieben ihm noch. Neunzig Minuten etwa soll eine Aufführung ‚in Echtzeit‘ dauern.

Die Zeit ist der Stoff, jener des Lebens wie des Stücks. Verhandelt wird da wie dort darüber, wie viel Zeit einem bleibt. Wie ein Ende mutet in der Bayreuther Studiobühne, wo der absurd-theatrale Einakter noch bis Mitte Februar auf dem Spielplan steht, der Anfang an. Da stirbt der König nicht, er scheint schon tot. In Würde erstarrt, unter blauem Königsmantel und mit weißen Lilien zwischen den Händen, liegt er auf einem Totenbett, das sich indessen schnell als Schlummerbett entpuppt. Denn seine Majestät erwachen.

Blühende Jugend

Äonen, heißt es, habe er schon auf dem Buckel. In Bayreuth aber steht er sehr hoch und gerade, bart- und faltenlos in jugendlicher Blüte da. Vor „Jahrhunderten“, die man ihm nicht ansieht, war er der Held, Ernährer und Beglücker seines Reichs. Doch „schon lange“, wie es heißt, „hatte er keine Triumphe mehr“. Unrettbar kam, seiner entschluss- und tatenlosen Schlaffheit wegen, das Land herunter, sein Palast und sogar die Berge verrotten, die Bevölkerung verblödet oder wandert aus. Selbst das All geht unter: „Am Himmel explodieren die Planeten.“ Davon freilich will der König so wenig wissen wie davon, dass er binnen Kurzem den fahrigen Geist aufgeben soll. Julius Theodor Semmelmann, der sich zu der Produktion als zu einer Herzensangelegenheit bekennt und darum in Personalunion für die detaillierte Regie, die ungewöhnliche Bühnenlösung und die charakteristischen Kostüme verantwortlich zeichnet, er hat die Titelrolle dem erstaunlichen Valentin Lotze anvertraut, einem Jüngling mit Charme und Feinheit, der so wirkt, als schaute gerade mal Leonce aus Georg Büchners Lustspiel vorbei.

Noch keine zwanzig, verleiht Lotze dem König etwas unmündig Ungebärdiges und Plötzliches. Als halbes Hemd agiert er ihn aus, schwankend zwischen horrender Einsicht ins Unabänderliche und Vesuchen der Verdrängung, hochwohlgeborenem Anspruchsdenken und einer nur allzu menschlichen Angst. Statt des überständig-abgehalfterten Kleinbürgers, den der Autor für die Figur vorsah, schält sich in Bayreuth ein Verwandter Harlekins oder des französischen Sonnenkönigs, schneeweiß von Rüschen umrauscht, aus den Polstern, ein törichter und trotziger Bengel, verwöhnt, schmollend und anmaßend selbstverliebt, „wie ein Schüler“, der sich auf eine wichtige Prüfung nicht vorbereitet, weil er lieber „sitzen bleiben“ will. Sein schönes Leben denkt er sich für die Ewigkeit gemacht: „Warum bin ich geboren, wenn nicht für immer?“ Knapp „Narzissmus“ diagnostiziert ein höfischer Heiler und heilloser Doktor Tod: Oliver Hepp als Grusel-Kreatur wie aus der „Addams Family“.

Die letzte Frist

Darüber, ob schon das letzte Stündlein schlage, ob Aufschub möglich sei, ereifern sich zwei Königinnen. Hell und jung, blond und schön, zärtlich leise und ein wenig beschränkt versucht die eine, Ramona Schmittgall, für ihre Liebe zum Gemahl noch eine Frist herauszuschinden. Doch gegen ihr Pendant kommt sie nicht auf: Barbara Lattas, spätestens seit der „Blechtrommel“ des Jahres 2021 eine der stärksten Kräfte des Ensembles und auch hier die bezwingendste Erscheinung, tritt ihr nicht als Gevatterin Tod, doch als erschreckend pragmatische Verkörperung der Endgültig- und Unumkehrbarkeit in den Weg, vom Kopf bis zu den Füßen schwarz umhüllt, klein und schmal, nur scheinbar fragil, blasse Härte in jeder Kante ihrer alterslosen Züge. „Was zu Ende geht, ist schon zu Ende“, lehrt sie ihren Schützling, der sie für seine Verderberin halten muss, „alles ist Gestern.“ Valentin Lotze lauscht, verstummt und widerspricht mit vor Entsetzen offenem Gesicht, mit vor Wortlosigkeit geöffnetem Mund. Es währt eine Weile, bis er panisch begreift, wie abgeurteilt und allein er ist: Beim Sterben, tröstet die Schwarze, ist jeder der Erste.

In choreografierten Gängen und Posen umlauern und umsorgen, umgehen und umstehen die Damen und der Doktor den Regenten, immer halten sich alle auf der im Zuschauerraum zentrierten Bühne auf. Komplettiert wird die Runde durch einen Wachoffizier von kompakter Kürze und eine Zofe von mundartlicher Urwüchsigkeit (Franz Rupprecht, Tina Leistner) – und vor allem jenen beiden wies der Regisseur die Späße und Albereien des Stückes zu. Ein bisschen Klamauk erlaubt sich hier und da die Inszenierung, bevor sie sich mit zum Geschrei geballten Stimmen in Ionescos Abstraktionen versteigt. Indem sich das Schlummerbett nun doch als Totenbett entpuppt und schließlich öffnet wie ein Sarkophag, streckt sich der auf neunzig Minuten berechnete Einakter, von einer Pause unter- und zerbrochen, auf die zweieinhalb Stunden eines zunehmend langwierigen Theaterabends. Was in den letzten Szenen der König und die geisterhafte schwarze Königin erörtern, darüber mögen Geister streiten. Zum Weihespiel mutiert die Farce, die Wechselrede zu Monolog-Suaden surrealer Ketten-Assoziationen über Sein und Scheiden in hymnisch-hohem Ton und, das Pathos verstärkend, unterm Druck nachlassenden Tempos. Das Stück, das nur aus Ende besteht, will schier kein Ende nehmen.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Die Angst, der Schwächere zu sein

Ein Stück aus einer anderen Welt: „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ von Kino-Legende Rainer Werner Fassbinder haben aus dem Jahr 1971 ins Hofer Theater-Studio von heute gefunden. Melodramatisch erkennt darin eine Frau, dass das, was sie für Liebe hält, bislang Besessenheit und Besitzanspruch war.

Von Michael Thumser

Hof, 20. Dezember – Damals war vieles noch sehr anders. Im Jahr 1971, als Rainer Werner Fassbinder sein Stück „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ verfasste, da hatte in der Bundesrepublik eine Frau, bevor sie eine Lohnarbeit aufnehmen konnte, erst ihren Mann um Erlaubnis zu fragen; bis schwule Männer nicht mehr damit rechnen mussten, per Gesetz als Straftäter verfolgt zu werden, sollten noch 23 Jahre ins deutsche Land ziehen; und dass es lesbische Frauen geben sollte, dass „ein Mädchen ein Mädchen liebt“, nicht nur ein bisschen, sondern richtig, im Bett und so – das konnte sich eine brave Mama wie jene der Petra von Kant nicht mal im Traum vorstellen.

Im Theater Hof (wo Antje Hochholdinger die Mutter pausbäckig mit hohlköpfiger Fassungslosigkeit spielt) ists immer noch so wie damals. Es sieht dort, im Studio, auch so aus: Besagtes Bett, als Symbolmöbel, steht blendend weiß sogar auf einem mit wolkenwatteweichem Flokati überzogenen Podium, davor ein Plattenspieler nebst einer Auswahl zeitgenössischer Elvis- und sonstiger Scheiben aus Vinyl, am Rand ein Frisierkommödchen – alles ungefähr im Stil der späten Sechziger bis Siebziger (Ausstattung: Annette Mahlendorf). Das Schlafzimmer: ein Ort des Luxus und der Lust aus einer vergangenen Wohlstandsbürgersphäre, in der so mancher Sex für Sünde hielt und alles Gleichgeschlechtliche für schmutzig und pervers.

Sechs Frauen

In jene Epoche passte das Sechs-Frauen-Schauspiel des einst maßgeblichen Filmemachers und Stückeschreibers um eine erfolgverwöhnte, ausgebrannte, ausgeleerte Modedesignerin ganz gut; ihr Herz hängt jene Petra verzweifelt an ein junges, viel jüngeres Fotomodell und erprobt damit einen seinerzeit als skandalös empfundenen Lebens- und Liebesentwurf. Weil das (1972 auch verfilmte) Stück hingegen, reichlich fünfzig Jahre später, in die Gegenwart nicht passt, muss man es, wenn überhaupt, vielleicht so aufführen wie Regisseur Ralf Hocke es seit dem Premierensonntag tut: gewissermaßen historisch, so als wären all die Geschlechter- und Genderdebatten, sexuellen Befreiungen und Ermächtigungen der vergangenen Jahrzehnte noch nicht geschehen. Dann allerdings sollten sich auch halbherzig-vereinzelte Vergegenwärtigungsversuche wie ein Laptop oder Selfie-Knipsereien von selbst verbieten.

Melodramatisch wie der Titel des welken Stücks tönen seine Dialoge, leider auch hölzern nach trockener Schriftsprache. Einer der ersten wirft auf das einst verbreitete Frauen- und Beziehungsbild ein bezeichnendes Licht: Da lassen sich Petra (Julia Leinweber) und ihre Freundin Sidonie (Kerstin Maus, sentenziös) über ihre Ehen und Ehemänner aus, wobei Petra kein Hehl macht aus dem „Ekel“, den ihr dominanter Gatte in ihr erregte. Ihm waren ihre Selbstbestimmtheit und ihr wachsender Erfolg verdächtig und zuwider. Egozentrisch verhärteten sich die Partner alsbald voreinander, jeder aus „Angst, der Schwächere zu sein“. Damit hat, zwischen allerlei hochtönend aus der Zeit gefallenen Phrasen, Petra ihren Daseinsgrund benannt: Sie erlaubt sich einen rüden Umgangston und weitaus mehr Gin Tonics, als ihr gut tun, aber kein Gramm Fett zu viel – und schon gar keine Schwachheiten. Dann aber, während eines langen, stillschweigend-starren Augenblicks, steht sie entwaffnet zum ersten Mal der jugendfrischen Karin gegenüber.

Gedehnt, gestreckt, gestrafft

Noch im Bett, im Schlaf und beim ersten Erwachen, ballt sich Petras innere Anspannung zusammen – und Julia Leinweber, packend in der Titelrolle, überträgt sie, kaum den Federn entstiegen, in die sich gymnastisch dehnenden, elastisch streckenden, artistisch straffenden Zugkräfte ihres Körpers. Im Zeitlupentempo erhebt sie sich zum Handstand und turnt eine perfekte Brücke, ohne dass ein Gelenk nur leise knackt. Über die Gespreiztheiten des Textes hinweg findet die auch deklamatorisch durchtrainierte Schauspielerin einen eigenen, durch Lebendigkeit glaubhaften Redeton. Selbstbewusst bis zur Herrschsucht erhebt sie Petras Stimme, manipulativ umgarnt sie die Menschen ihrer Umgebung oder staucht sie aufs Rohste zusammen. Eine Diva; aber wie den meisten Exemplaren der Spezies gelingt es auch Petra auf Dauer nicht, die Brüche, Brüchigkeit und Labilität ihre Seele zu verbergen. Als sie sich auf Karin „einlässt“ und sie heftig mit ihrem fordernden Verlangen überfällt, scheint Leinweber selber zu erschrecken: Wie Eis zergeht die Rüstung auf der kalten, plötzlich heiß entflammten Fassade, triefend: heulendes Elend.

Der Annäherung der beiden wie, wenig später, ihrer Entfremdung unterlegt Ralf Hockes Inszenierung einen bedächtigen, ein wenig gestelzten, gleichsam damenhaften Grundrhythmus: eine Retro-Produktion, einherschreitend wie auf Pumps. Karin, das (scheinbar) unbeschriebene Blatt mit der desaströsen Kindheit, lernt bei Petra mondäne Eleganz. Vielleicht ist sie gerade das, was die Ältere früher auch mal war: eine von den Jungen, Schönen, Promiskuitiven, die das eigene Leben und die Leben vieler anderer noch vor sich haben wie eine Beute, die ihnen gewiss ist. Nicht einfach wie eine jugendliche Liebhaberin tritt Corinne Steuder als Karin der Couturière entgegen: sondern als Verkörperung eines gewaltigen, in Ruhe abwartenden, rasch wachsenden weiblichen Potenzials. Dem Ausschließlichkeitsanspruch der von ihr besessenen, nach ihrem Besitz gierenden grande dame verweigert sie sich, zeigt sich aber gelehrig, was deren parasitäre Züge betrifft. Lustvoll quält das Protegé die Mentorin, bis Petra am Boden kriecht. Und bis sie begreift, wie heillos sie sich in ihrer Suche und Sucht nach Liebe verrannt hat: Als sie dies sich (und der am Bettrand sitzenden Mutter) eingesteht, gönnt sich Julia Leinweber die ersten entspannten Momente, die einzigen.

Plappernd und wortlos

Um den schwermütigen Duktus dieses Selbstfindungsprozesses zu unterminieren, fallen zwei Gestalten aus der Formelhaftigkeit des fassbinderschen Konversierens angenehm heraus: die eine übermütig und plappernd; die andere durch drakonische Wortlosigkeit. Als Gabi, Petras ignorierte Tochter, tollt und federt Carolin Waltsgott in und übers mütterliche Bett, drollig renitent, kurios angezogen wie ein Knabe der Zwanzigerjahre, als sollte sie Karl Valentins Firmling spielen.

Im krassen Widerspruch dazu: Petras „Bedienstete“ Marlene, in Gestalt der übermenschlich beherrschten Cornelia Wöß ein Zwitter aus unterwürfiger Masochistin und lustloser Beauté in Rock und hochgeschlossener Bluse einer Chefsekretärin von ehedem. Unbewegten Gesichts und mit der schleppenden Automatenhaftigkeit eines Roboters versieht sie die Sklavenpflichten eines Mädchens für wirklich alles. (Kann es sein, dass in Wirklichkeit sie Petras gefeierte Modedesigns entwirft?) Nicht die künstliche Intelligenz von Fassbinders Fraulichkeits-Fantasien treibt diesen Cyborg an, sondern am Ende der einzige natürliche Impuls, der sich an diesem Abend in diesem Stück, auf diesem Kampfplatz geltend macht: Nichts wie weg!

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Er will bloß spielen

Im Weltfußball reißt ein Spielertransfer schon mal die 200-Millionen-Euro-Marke. Dass in der Kicker-Provinz zwar die Geschäftemacherei, nicht aber die Gefühllosigkeit kleiner ausfällt, führt das Drei-Personen-Match „Der rote Löwe“ im Theater Hof vor: ein perfektes Dialogstück in perfekter Dialogregie.

Von Michael Thumser

Hof, 29. November – Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert neunzig Minuten. Das Spiel im Studio des Theaters Hof dauert genauso lang, und um Fußball gehts auch hier, wenngleich, statt in zwei Mal 45 Minuten, in drei kurzen, schnellen Akten ohne Halbzeitpause.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und jedes ist ein Spiel mit der Hoffnung: Allwöchentlich blüht sie in den Fans aufs Neue. Als Hoffnungsträger kommt Jordan zu den „Roten Löwen“, und einen wie ihn kann der desolate Provinzverein wahrlich gut brauchen. Der Platz ist „verseucht“, raunzt Trainer Kidd, denn drunter liegen, weil hier mal ein Friedhof war, „zwanzigtausend Leichen“; in spätestens fünf Jahren soll hier ein Wohngebiet mit Einkaufsmall entstehen. Als „Leichenhalle“ hat Kidd, der „majestätische Taktikguru“, den Club einst übernommen und zur „Siegermannschaft“ hochgepuscht. Als Star des Teams und der Liga „erwählt“ Kidd den jungen Jordan – denn so lässt sich das Ausnahmetalent später für gutes Geld an die betuchtere Konkurrenz verhökern; wobei für den notorisch in Geldklemmen steckenden Trainer ein schöner Batzen abfallen dürfte. Dem schlauen Plan stemmt sich indes Yates entgegen: Der, einst Spielerlegende, jetzt verfallenes Faktotum, hängt altmodischen Werten wie Fairness und Teamgeist nach und will auch Jordan darauf einschwören. Um den immer verwirrteren Neuzugang kämpfen er und Kidd wie um eine Trophäe. Oder wie um einen letzten Strohhalm?

In der Saison 2017/18 kaufte Paris Saint-Germain dem FC Barcelona den Brasilianer Neymar ab und ließ ihn sich 222 Millionen Euro kosten: der teuerste Spielertransfer aller Zeiten. Für die „Roten Löwen“ hat es der britische Dramatiker Patrick Marber ein paar Nummern kleiner: Im englischen Kaff reichen dreißig oder hundert Pfund, um einen Charakter zu korrumpieren. Da wie dort aber laufen die Methoden des Menschenhandels und seine herzlosen Rechtfertigungen aufs Gleiche hinaus.

Urzellenkleiner Mikrokosmos

Im Hofer Studio schnurrt die weite Welt des internationalen Sports auf den urzellenkleinen Mikrokosmos einer muffigen Mannschaftskabine an der Peripherie zusammen. Für das Konversationsstück, das Autor Marber („Hautnah“) mit geistesgegenwärtiger Zungenfertigkeit explizit als Fußballspieler- und Schauspielerdrama abgefasst hat, schuf Ausstatterin Annette Mahlendorf einen Schauplatz von originalgetreuem Naturalismus: Den Zuschauenden wabert förmlich das Umkleide-typische Mischarom aus verschwitzten Socken und Sportschuhsohlengummi, Duschraum und Deospray entgegen. Theater für Schauspieler hat Ralf Hocke denn auch inszeniert: Geschwind, gewandt und wendungsreich dribbeln die Akteure mit dem Text und schicken ihn in präzisen Pässen hin und her. Perfekte Dialogregie für perfekte Dialoge: Greifbar, apodiktisch und ohne belehrende Symbolik geben sich drei denkbar gegensätzliche Naturen zu erkennen, reich an Tonschwankungen und differenziert geregelten Lautstärken – bis hin zum akustischen Leitmotiv, dem Scheppern der zornbebend traktierten Spindtüren. Auf dem Platz gäbe es für Kontrollverluste solcher Art die rote Karte.

„Elf Freunde müsst ihr sein?“, giftet Kidd. „Das war mal.“ Während draußen, auf dem „verseuchten“ Rasen, die Spieler ihre Knochen hinhalten, drechselt er drinnen körpergepflegt im schicken Anzug an seiner Karriere. Jörn Bregenzer, seit anderthalb Wochen im Großen Haus als Georgia McBride mit weiblich-weichen Seiten überraschend, gibt hier vehement viril und mit verbalen Vulkanausbrücken den ganz harten Hund: ein „klassischer Choleriker“, eitel und narzisstisch. Yates, als unbezahlter Zeugwart im Verein gerade noch geduldet, sagt ihm in aller Friedhofsruhe ins Gesicht, dass Kidd selber eine „Seuche“ sei, allerorten Keim und Kulminationspunkt von Konflikten, ausgestattet mit einem „Mundwerk wie eine Latrine“. Bregenzer hält sich daran wie an eine Regieanweisung, mit beängstigender Konsequenz.

Schlurfender Schluffi

In einer anderen Zeit hat Yates selbst als Lichtgestalt gestrahlt. Das ist lang her. Von seinem einen Supertor damals träumt er gelegentlich noch jetzt: „Niemals wurde ich so geliebt.“ Doch vom rasenden Rasenheros blieb nur noch eine Ruine übrig: bei Volker Ringe ein schlurfender Schluffi im hochgeschlossenen Trainingsanzug mit Seniorenkappe. Seine hängenden Wundwinkel hat der Gram versteinert, Lethargie hält ihn gefangen; umso erschreckender, wenn seine Stimme dann doch mal abkanzelnd aus ihrem Dauer-Sotto voce aufersteht. Was nicht recht zusammenpasst, Desillusionierung und Idealismus – Ringe fügt es bündig ineinander: Jordan, den Novizen, würde er gern nach seinem Traumbild formen, doch begreift er bald, es nicht mit einem unbeschriebenen Blatt zu tun zu haben. Zwar, „Ich will nur spielen“, sagt der Junge unbedarft, und so, wie Benjamin Muth es sagt, glaubt mans gern. Aber für einen Einfaltspinsel hält man den Burschen nicht lang: Auf seiner straff-glatten Sportlerhaut fährt Muth die unsichtbaren Stacheln dickköpfiger Undurchsichtigkeit aus. Wortkarg, aber eigensinnig widersetzt er sich den Manipulationen beider Geister auf seinen Schultern, des diabolischen Kidd und des gefallenen Engels Yates, und lässt dunkel ahnen, dass er und sein medikamentenabhängiges Knie ein paar Geheimnisse und Absichten für sich behalten.

Fußball – das Spiel als „Deal“. Doch allein darüber, wie Sport vom „Spaß“ zur Hochrisiko-Spekulation verkommt, will der Autor natürlich so wenig berichten wie der Hofer Regisseur mit seinem bestechend kooperierenden Darstellertrio. Zum Symbol, das aufs Allgemeine deutet, taugt der Fußball eben doch: Je höher „Der rote Löwe“ aufzusteigen trachtet, desto tiefer sinkt die Moral; wer das große Geschäft wittert, muss sich freimachen von Güte, Großmut und anderen störenden Gefühlen. Mit „elf Freunden“ am Ball sind an den Hotspots des Sports Abermillionen zu generieren; in der Provinz indes rettet jeder allein gegen alle für ein paar Pfund „den eigenen Arsch“. Nach dem Deal ist vor dem Deal, und wer in die nächsthöhere Liga strebt, hält es am besten mit Lothar Matthäus: nur nie „den Sand in den Kopf stecken“.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Eine unendliche Schleife

Isa ist „nicht wie andere Mädchen“. Im Studio des Theaters Hof gibt es sie sogar dreifach. Aus den „Bildern deiner großen Liebe“, dem postumen Roman Wolfgang Herrndorfs, hat Regisseurin Kasia Noga eine tragikomisch untertönte, vor allem aber komödiantische Bühnenfassung destilliert.

Von Michael Thumser

Hof, 21. November – Wer einsam ist, sitzt in einem Gefängnis. Allein reisen, ohne Bestimmungsort – das hingegen muss die volle Freiheit sein.

Isa bricht aus, um zu reisen: Sie haut aus der Anstalt ab, in der sie einsaß, weil sie nicht ganz richtig im Kopf zu sein scheint. „Verrückt“, sagt sie selber, sei sie, aber „nicht bescheuert“. Nun, auf freiem Fuß, auf freien Füßen kreuzt sie durch die Welt – die Welt in ihrem Kopf. Allein ist sie und auch wieder nicht: Auf ihrem Roadtrip – dem Duden zufolge eine „weite Reise ohne feste Streckenplanung“ – begegnet sie einer Autofahrerin, die ihr in den Schritt fasst; eine Fußballmannschaft hechelt ihr literweise Testosteron entgegen, als sie sich unterm Rasensprinkler eines Sportplatzes wäscht; ein Junge sammelt Frösche in einem Eimer, dessen dunkler Boden ihr wie der schwärzeste Abgrund des Lebens erscheint; auch auf dem Wasser reist sie, auf dem Kahn eines Ex-Bankräubers, der als friedlicher Flussschiffer ein kleinbürgerliches Dasein genießt … Schließlich liegen ein totes Reh und ein ebensolcher Jäger vor ihr, und eine Pistole, die sie an sich nimmt.

Der Sonne einen Stups geben

Isa, „vierzehn, wenns hoch kommt“: Sie kennt man als das Mädchen aus „Tschick“. In Wolfgang Herrndorfs Weltbestseller von 2010 treffen die beiden jugendlichen Romanhelden die Göre auf einer Müllkippe und nehmen sie in ihrem geklauten Lada mit. Insgeheim dazugehörig erschienen 2014, im Jahr nach dem Freitod des Autors, postum seine „Bilder deiner großen Liebe“. Ausdrücklich ein „unvollendeter Roman“: Die fragmentarische, dem Wortsinn nach kunstvoll unüberschaubar in tausend Teile aufgebrochene Geschichte gehört Isa ganz allein. Was sich aus den verwobenen Lichtblicken, Nachtstücken, Gedankenscherben als Handlungsfaden heraustrennen lässt, hat Kasia Noga fürs Theater Hof auf eigene, sehr freie Weise von allen vordergründigen Zusammenhängen gelöst und aus der Welt des Objektiven in Isas Inneres, ihr Fühlen, Spüren, Ahnen übertragen. Gelungen ist ihr damit eine assoziative Textkomposition nach Art eines freirhythmischen, hochdynamischen Langgedichts. Bei der reich beklatschten Premiere am Samstag bestach das Ergebnis, mitreißend für alle Mitreisenden im Studio, nicht als herkömmliches Drama, sondern als ausgelassen gespielte Prosa zum Anschauen, als Wortbildershow, tragikomisch durchtönt und vor allem komödiantisch, „verrückt, nicht bescheuert“.

Isa reist allein, aber in Hof ist sies nicht. Aufgespaltet in drei Akteure, zwei junge Frauen und einen Mann, manifestiert sich ihr überwaches Bewusstsein, ihr Erlebtes und Erinnertes. „Ich wollte ein Junge sein, solange ich denken kann“; sie wurde immerhin „ein Mädchen, das nicht wie andere Mädchen ist“. Gerade so, radikal nonkonform und unaufhaltsam impulsiv, teilen sich Carolin Waltsgott, Julia Leinweber und Oliver Hildebrandt vor einem flatternden, alsbald ramponierten Lamellenvorhang die nicht eben handliche Figur, ihr Gedachtes und Gesagtes, als wärs ein riesiger Spaß. Drei in einer sind sie und eine in dreien: kindlich-kindische Clowns in schrillbunten, aus Mädchen- und Jungs-Klamotten zusammengenähten Outfits (Bühne und Kostüme: Anna Kurz). Freilich steckt in jedem und jeder nicht nur ein Drittel von Isa, sondern stets ihre ganze hyperaktive Selbstermächtigung: „Im Anfang war die Kraft“, rufen sie, blasen die Backen auf und blinzeln über ihre ausgestreckten Arme ins Weite, um mit einem Stups der Daumenspitzen die Sonne aus der Bahn zu schieben. Den sich abstrampelnden Darstellern, die zwischendurch auch noch tanzen und als polyphones Terzett „Fly away, Seabird“ anstimmen, könnte leicht die Puste ausgehen: doch sind ihnen die Strapazen in den turbulenten Episoden – „fünf Millionen PS“ – so wenig anzumerken wie Erschöpfung während der gespannten Ruhephasen.

Fantasie und Fantastik

Wann und wie ist man ‚ganz richtig im Kopf‘? Danach will die Regisseurin gar nicht fragen, schon gar nicht derart plump. Die „große Liebe“ scheint bei ihr die Liebe zum Leben zu sein. „Mein Leben“, sagt Isa, „ist einfach das, was geschieht“. Aber wo und wie „geschieht“ es? Aus der kuriosen Kurzweil, die Kasia Noga so beflügelnd inszeniert, tönen nicht einfach die regellosen Fantasien eines schizophrenen Gehirns; in Waltsgotts, Leinwebers und Hildebrandts kollektiver Erlebniserzählung erfüllt sich vielmehr ein singuläres Dasein durch die Freiheit ungezügelter Fantastik. In Schleifen lässt das Trio Textfetzen und Sinnsplitter wiederkehren; als „unendliche Schleife“ registriert Isa selbst ihr Denken. Zum Kreis schließt denn auch Kasia Nogas Regie den Schluss des Spiels an seinen Anfang an.

So gleicht es wunderlich, aber keineswegs „meschugge“ dem Weg der Kugel, die Isa aus der gefundenen Pistole abfeuert, kerzengerade in den Himmel: „Fly home“ – steil senkrecht wie auf felsenfest geplanter Strecke fällt sie, dem Duden gemäß, in den Lauf der Waffe zurück. Isas Roadtrip durch die Innenwelt ist eine fröhliche Odyssee, bei der die Reisende, wie der homerische Held, nicht so sehr an ein äußeres Ziel gelangt, sondern, vor allem, bei sich selbst ankommt.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Eine Frau wird erfunden

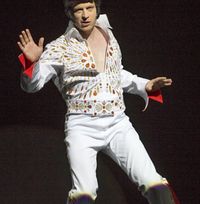

Unversehens gerät ein Elvis-Imitator in eine Drag-Show und wächst in Frauenkleidern über seine Männlichkeit hinaus. Das Theater Hof verortet die „Legende von Georgia McBride“ zwischen „Charleys Tante“, „Ganz oder gar nicht“ und „Hossa 1 bis 3“. Die Premiere gerät zum Sensationserfolg.

Von Michael Thumser

Hof, 14. November –„Du bist eine Frau“, wird dem jungen Mann gesagt. Und sogleich fragt Casey sich entsetzt: Wenn das stimmt – ist dann sein Leben bisher, ist die uferlose Zuneigung zu seiner Partnerin Jo nichts als ein gewaltiger Irrtum gewesen, eine Lüge sogar? Als Presley-Double war er bisher immer gut für einen „geilen Auftritt: Ich war heiß.“ Im rot-weiß glitzernden Jumpsuit hat er hingebungsvoll wie „Elvis the pelvis“ das Becken kreisen lassen. Keine große Nummer war er gewesen, aber er hatte es ernst gemeint und gut gemacht. Nun ists aus damit: Seine Imitationen, die ihm und Jo mehr schlecht als recht die Miete eingebracht haben, mag niemand mehr sehen, weswegen Clubbesitzer Eddie auf was Neues setzt: auf „Drag“, jene Bühnenkunst und Lebensform, bei der Männer nicht einfach in üppige Damengarderobe schlüpfen, sondern sich mit einer künstlichen Identität, einer weiblichen „Persona“, als Frau erfinden. So mutiert Casey, der werdende Vater, zu Georgia McBride. Und wächst steil über sich hinaus.

Caseys Geschichte und die „Legende von Georgia McBride“ erzählt das Theater Hof in einer Burleske ganz so, wie der Drag sie verlangt: Laut und vorlaut, schrill und schreiend bunt, lasziv aufstachelnd hat Intendant Reinhardt Friese das Stück des britischen Erfolgsautors Matthew Lopez inszeniert. Dass sich damit, vier Jahre nach Heidi Klums Fernseh-„Queen of Drags“, selbst biederes Bürgertum nicht mehr auf- oder abschrecken lässt, bewies am Samstag die Premiere: An ihrem Ende stand ein fast außer Rand und Band geratendes Publikum geschlossen jubelnd auf, um die Darstellenden um Jörn Bregenzer und das Regieteam mit frenetischem Beifall zu überfluten.

Der heißeste Laden Floridas

Wer so tief wie Casey in sein Äußeres und Inneres eingreift, weiß Hilfe zu schätzen. Als „Mentorin“ macht sich Stephan Boving anheischig: Stilvoll im Kleinen Schwarzen und unter blonder Dauerwelle schneit er als Miss Tracy Mills in Eddies Bumslokal herein, das er alsbald zum „heißesten Laden in Florida“ hochpuscht – mit Casey aka Georgia als leuchtendem Star. Eine Diva ist Tracy und dementsprechend auch eine Prüfung für die Nerven, vor allem aber kann man sich auf ihre mütterliche Lebensklugheit verlassen: Von Caseys „natürlicher Bühnenpräsenz“ rasch überzeugt, unterweist sie ihn geschwind sowohl im Gebrauch formgebender Damenunter- und erlesener Oberbekleidung als auch im Gebärdenpathos von „Qual, Drangsal, Reue“. Wie nebenbei gewöhnt sie dem „Schisser“, der sich nicht zum Prachtschmetterling, aber doch zum ansehnlichen Falter entpuppt, die homophobe Angst ab, für schwul gehalten zu werden und sich selbst dafür zu halten.

Denn noch unter der wildesten Perücke und mit den vorgeschnallten prallsten „Titten“ bleibt Casey seiner Jo (Kerstin Maus, liebevoll und liebenswert als alltagsvernünftige Gardinenpredigerin) von Herzen zugetan – und Jörn Bregenzer sich selber treu. Nicht auf den femininen Mann, schon gar nicht auf die allzu oft bös verhöhnte „Schwuchtel“ spielt er sich hinaus; er besteht darauf, viril und hetero zu sein, offenbart aber eine hin- und mitreißende Bereitschaft zu grundlegender, blitzartiger Verwandlung. Mit Elan, Eleganz und Enthusiasmus wirft er sich in die Rolle und in Schale. Während der Showteile und der Hits aus der Konserve entfesselt er eine Musikalität, die an „Natürlichkeit“ seiner hierorts seit zwanzig Jahren bewährten sprechtheatralen „Bühnenpräsenz“ nicht nachsteht.

Popkulturelle Sinnestäuschung

Bei Ikonen wie Dolly Parton, Madonna, Nancy Sinatra nimmt Bregenzer nicht bloß gelehrig Maß. Er nutzt ihre Songs, um sich, an der Außenhaut einer plakativen Popkultur, überhaupt das sinnestäuschende Stargehabe beflissen zu eigen zu machen, um Gedöns und Getändel, das anzügliche Gliederschmeißen und selbstverliebte Grimassieren tief in Ironie zu tauchen. Es ist, als wollte Casey – von Stephan Bovings Tracy eingewiesen, angefeuert, mitunter im Duett begleitet – all die von Geldnot und Familienrücksichten beschnittenen Freiheitsgelüste seines wahren Lebens gebündelt in den Fieberfantasien eines überkreativen Liveacts ausleben. In allem bleibt Bregenzer: Mann; eine überkandidelt weibliche Note fügt erst eigentlich Boving hinzu: Seine Tracy brennt, blitzt und blinkt als Prophetin einer sich behauptenden „Dragstravaganz“.

Was ist „Drag“? Was Caseys ‚wahres‘ Leben? Die Performance eines Mannes in Frauenkleidern? Oder eine Frau in Frauenkleidern, aber in einem Männerkörper? Drag, sagt Tracys bekennend vulgäre Begleiterin Roxy (Benjamin Muth, mit bösem Blick unterm fingerdicken Lidschatten und Haaren auf den Zähnen), „Drag ist eine erhobene Faust in einem Paillettenhandschuh.“ Und was ist „Die Legende von Georgia McBride“ in Hof? Verkapptes Musical – weil die Songs der Clou des Abends sind, nicht zuletzt durch die Herren Bartok und Lukaszewski, Ollero und Silva als schlüpfrig tanzende „chicks without dicks“ in schwarzem Mieder und mit Straps? Oder ists doch nur eine Boulevard-Posse, in der sich das Kerle-im-Fummel-Thema ein Mal mehr unweigerlich totläuft? Nichts davon oder von allem etwas.

Im Bermudadreieck

Zwar muss man dem Regie führenden Intendanten nicht zustimmen, wenn er im Programmheft den doch dünnen Stoff fast wie ein Ideendrama hochhält. Stilecht volatil aber lässt Reinhardt Friese die Komödie und den uneinheitlichen, wiewohl unbestreitbaren Geistreichtum ihrer Dialoge im Bermuda-Dreieck zwischen „Charleys Tante“, „Ganz oder gar nicht“ und „Hossa 1 bis 3“ kreuzen, ohne irgendwo verbindlich anzudocken. Frivol feiert er ein Theater des Mimus, des archaisch lustvollen Spieltriebs also, der „Liebe zum So-tun-als-ob und zum Publikum“, wie es im Stück einmal heißt. Auf der zwischen Tanzfläche und Backstage wechselnden Drehbühne macht er sich den Spaß, das Unverschleierte der Pikanterien mit immer neuen Verkleidungen zu drapieren, wofür ihm Ausstatterin Annette Mahlendorf eine Vielzahl glamouröser Kostüme entwarf. Allein Club-Patron Eddie – Dominique Bals als Blutsauger und Promotor in Personalunion – verbraucht pro Conférence ein schillerndes Extra-Outfit.

Über und in der Narretei um Verstellung und Familientrouble, Gefühlsechtheit und Macker-Maskerade steht zweifellos aufrichtig die Werbung für Selbstachtung und für die Wertschätzung des wie auch immer Anderen. Meine es ernst mit dir: Sei, wer du bist; meine es ernst mit dem, was du tust: Machs gut – nicht als lautere Lebenslehre, sondern lärmend und lodernd mit Herzblut und -glut, Feuer und Flamme, zum Schluss mit Funkenflug aus der Konfettikanone wird die (zugegeben nicht taufrische) Botschaft aufs Schlagendste an Caseys Causa exemplifiziert. Ob als Elvis, ob als Madonna – dies ist Bregenzers bisher „geilster Auftritt“. Er ist … ja, man muss so sagen: Er ist „heiß“.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Was passiert ist, passiert

Eine Sehnsuchtsreise in den Frieden: Als deutsche Erstaufführung bringt das Theater Hof „Timetraveller’s Guide to Donbas“ heraus. Im Sci-Fi-Stück der Ukrainerin Anastasiia Kosodii stoßen Cornelia Wöß und Maurice Daniel Ernst mit schlagfertigem Sarkasmus zu den banalen Wurzeln des Kriegs vor.

Von Michael Thumser

Hof, 8. November – Eine Schriftstellerin aus der Ukraine schreibt ein Drama über den Krieg in der Ukraine. Dann muss es sich dabei ja wohl um ein theatrales Stimmungsbild der Furchtbarkeiten handeln, die Wladimir Putins Armee seit dem 24. Februar 2022 dort heraufbeschwört. Oder doch nicht? Anastasiia Kosodii, 1991 in Saporischschja geboren und nach ihrer Flucht zurzeit Hausautorin am Nationaltheater Mannheim, berichtet in dem Stück aus dem Donbass; in der gewaltigen Bergbau- und Industrieregion im Osten ihrer Heimat wird unaufhörlich gekämpft, seit dem Frühjahr 2014, als Russland die Krim besetzte. Führt die Szenenfolge also noch weitere acht Jahre zurück? Vielleicht auch nicht.

Kosodiis Stück „führt“ – so viel immerhin steht fest. Es „führt“ weit herum. Im Theater Hof weitet sich die beschränkte Spielfläche des Studios unversehens zu einer Reiseroute an sechs Frontstädten entlang. Zurück „führt“ das Stück, aus der Gegenwart von „Angriff, Okkupation, Gegenangriff“ in die jüngste Geschichte, dorthin, wo all das begann. Und es „führt“ hinein: in Verstand, Seele und Gemüt einer jungen Frau – vielleicht eines Alter Egos für die Dichterin selbst –, die damals dreizehn, vierzehn Jahre alt war und zwischen „Ostergottesdienst“ und „blühenden Obstbäumen“ eine sorg- und arglose Kindheit verlebte, in einem Dorf, in einem Haus, im Frieden. Zu Begegnungs- und Gedächtnisräumen führt das Stück – und in ein Gedankenspiel: Man stelle sich vor, das Mädchen von einst tue sich, erwachsen geworden, als „Pilgerin“ im Jahr 2036 mit dem Erfinder einer Zeitmaschine zusammen; den Apparat und seinen Entwickler packt sie in ein Auto und überwindet Schritt für Schritt, Zeitsprung für Zeitsprung die Barrieren zur Vergangenheit.

Am Wendepunkt

Anastasii Kosodii stellt sich das in „Timetraveller’s Guide to Donbas“ vor. Betroffen und belustigt, loyal und überzeugt applaudierte ein hochkonzentriertes, rätselratendes Publikum am Samstag der deutschen Erstaufführung in Hof (nach der, nebenbei, gefragt werden darf, weshalb ein Stück aus der Ukraine auf einer deutschsprachigen Bühne einen angloamerikanischen Titel trägt). 2019 kam das Schauspiel am Lesi Ukrainki Theater in Lviv heraus, mithin drei Jahre, bevor Russland das Nachbarland neuerlich heimsuchte. „Was passiert ist, ist passiert“, heißt es ganz am Anfang, aber eigentlich müsste es heißen: „Was passiert ist, passiert“, nämlich wieder und immer noch und immer. Krieg, das verrät gegenwärtig jeder Tag und der Blick auch aufs Heilige Land, ist seit bald sechstausend Jahren eine konstante Größe im Weltlauf.

An den „Wendepunkt“ führt die Reise: dorthin, wo Nicht-Krieg in Krieg umschlägt; und zu dem Augenblick, als sich das Leben der Pilgerin verkehrte. Den Ursprung des Konflikts wollen sie und der Erfinder ermitteln; und sie finden ihn tatsächlich, einen „Auslöser“, wie er sich banaler und absurder nicht denken lässt. Vor allem aber ists eine Sehnsuchtsreise in den Frieden, bis hinter die „Grenzen“ der „Angst“, hinein in die Erinnerungen. Sie sind das wahre „Zentrum des Paradoxes“. Und die Zeitmaschine: Die sind die timetravellers selbst.

Und der Donbass – ist kein Flecken auf der Weltkarte, sondern in Hof ein schwarzer Raum, so gut wie leer und darum offen für alles. Als Regisseur gesteht Dramaturg Philipp Brammer seinen beiden Akteuren gerade mal zwei schwarze Stühle als Staffage zu und verteilt ansonsten Licht und Lichter, folglich auch reichlich Dunkelheit, wechselnd um sie herum. Das genügt. Denn allein aus dem Text, dem Anastasiia Kosodii jede Szenen- und Spielvorschrift versagte, müssen sich die Vorgänge entwickeln. Unvorhergesehen entwickeln sie sich: trotz der Gewichtigkeit und Schwere, der Schwärze der Dia- und Monologe unvermutet leicht, gelegentlich gar humoristisch, jedenfalls ironisch. Indem ausführlich erzählende Partien in reaktionsschnelle Wechselreden und von dort in aufgebrochenes Silben-Staccato übergehen, schiebt sich unter die bedrückenden oder drolligen Pointen spielerisch ein unauffälliger, aber merklicher Rhythmus und Puls.

Poesie der Schleierhaftigkeit

Dergleichen verlangt den Akteuren eine ausgetüftelte Sprech-Choreografie ab. Cornelia Wöß und Maurice Daniel Ernst, wie Zeit-Maschinisten in graue Techniker-Overalls gekleidet (Kostüm: Annette Mahlendorf), meistern sie fabelhaft fantasie- und schwungvoll, tief- und abgründig, wendig originell. Er: ein noch junger ‚alter weißer Mann‘, mansplainer also, Hüter von Herrenwissen, obergescheiter Belehrer, kluger Kopf, doch zugleich Einfaltspinsel; sie: erst leicht, bald schwer von ihm genervt, „ganz schön schlagfertig“, wie er zugeben muss, tatsächlich schlau und gewitzt, von fast kindlich erwartungsvoller Neugier, deshalb dauernd zum Staunen bereit. So unbestimmbar der Text auch Wirklichkeitsbezüge, Surrealitäten und Reflexionen hinter Metaphern, dunklen Anspielungen, Verweisen für Eingeweihte verbirgt – in der Produktion treffen Sprachspiel und Spielraum, Gesichts- und Körperausdruck doch wunderbar zusammen und evozieren eine Wirkung, die, ungeachtet aller Schleierhaftigkeit, eines ganz gewiss ist: sehr poetisch.

Dabei wollte die Autorin dies gerade nicht. Als sie das Stück schrieb – so teilte sie mit –, lobte ein Kollege es ausgerechnet für die Lyrik der Prosa. Also überarbeitete Kosodii den Text, um ihm die Poesie auszutreiben. Aber Brammers Regie, zusammen mit der akribisch darstellenden und deutenden Deklamation von Wöß und Ernst, holt ein Gutteil Wort-Kunst in die Künstlichkeit des Stoffes zurück. Der wird gerade so, in seiner Widersprüchlichkeit, der wutschäumend irrationalen Wirklichkeit gerecht.

„Wenn man nichts vom Krieg weiß“, heißt es einmal, ist „der Krieg vorbei“. Aber das ist er keineswegs, nur weil die Medien von den Zerstörungen und dem Sterben in der Ukraine zurzeit nicht viel wissen und mitteilen wollen, weit weniger als vom Sterben und den Zerstörungen im Heiligen Land. Was hier passiert, passiert dort auch. Und dennoch - „Ich liebe die Sterne / die Sterne / die Sterne / trotz allem Hoffnung“, schwärmt die Pilgerin, wie träumend an eine Utopie verloren, in der Frieden mehr ist als Nicht-Krieg: die Abwesenheit jedes Gedankens an ihn.

■ Der Text des Stückes kostenlos im Internet (eingestellt vom Literarischen Colloquium Berlin): hier lang.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Feindliche Übernahme

Eine Videobloggerin annektiert aufgedreht ein Klassenzimmer und hält eine „absolut coole“ Schulstunde der anderen, freilich erhellenden Art: Im mobilen Einpersonenstück „Die Eisbärin“ verhandelt Valerie Bast vom Theater Hof kindgerecht Fragen wie „Wer bin ich?“ und „Wie wichtig sind die anderen?“

Von Michael Thumser

Hof, 20. Oktober – Wie sieht die Hölle aus? Unabsehbar öde, dunkel wie Kohle, rot wie Glut, über der das Feuer ewig lodert? Im aktuellen Fall ist sie zwar pragmatisch-schmucklos möbliert, aber hell und gut gelüftet, und ziemlich lebendig geht es in ihr zu – nämlich im Zimmer der quirligen Klasse 7b. Trotzdem, eine „ziemlich trostlose Vorhölle“, findet zumindest Mona, als sie mitten in den Unterricht platzt. Mit ihren 22 Jahren gehört sie wahrlich hier nicht rein, aber das stört sie nicht, im Gegenteil. Als „absolut coole“ Videobloggerin ist sie immer auf der Suche, nein: auf der höllenheißen Jagd nach Publikum, und das darf ausnahmsweise auch mal ein leibhaftiges sein.

Ansonsten spielt sich Monas Leben nicht im real life, sondern handybildschirmbilderklein im Internet als You-Tube-, Insta- oder Snapshot-Video ab. Mona, das schick gestylte Energiebündel im weißen Eisbären-Jäckchen mit den niedlichen Öhrchen an der Kapuze, sie hält beharrlich die Augen vors Display ihres stets aufnahmebereiten Mobiltelefons und das Telefon vor die Welt. Täglich, wenn nicht stündlich wollen ein paar Zehntausend Follower wissen, was sie so treibt. Fröhlich wirbelt sie um sich herum „Krach und Krawall“ auf, denn anders lässt sich ihre Community schwerlich bei Laune halten. „Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr“, klagt sie. Ihre Klickzahlen sinken. Folglich muss, was sie „bringt“, noch abgedrehter sein als der Post vom Vortag. Deshalb hat sie sich nicht zur feindlichen, aber freundlichen Übernahme ihres alten Klassenzimmers in ihrer alten Schule entschlossen, um sich dort möglichst hip zu inszenieren: „So habt ihr mich noch nie gesehen.“

„Die Eisbärin“ – eine junge Frau am Anfang glanzvoller Selbstverwirklichung? Oder eine Getriebene, deren Glück auf ganzer Linie abhängt vom Wandelbarsten, das sich denken lässt: vom Zuspruch der anderen, wer auch immer die sein mögen? Eva Rottmanns Klassenzimmerstück, mit dessen Premiere das Theater Hof gut eine Stunde lang eine Schulstube des Hofer Jean-Paul-Gymnasiums okkupierte, bohrt verständnisvoll, aber unnachgiebig durch die dünne Zeitgeist-Maske und -Verkleidung einer angesagten Trendsetterin und stößt darunter auf Hohlräume und Dunkelkammern. Mit dem Jargon der Monas dieser Welt kennt sich die vierzigjährige, mehrfach prämiierte – und mit ihrem 2018 in Winterthur uraufgeführten Einpersonenstück für den Mülheimer Kinderstücke-Preis nominierte – Autorin offenbar gut aus; in die Freiheiten und Fesseln, die Formeln und Fehlfunktionen des Blogger-Daseins hat sie sich neugierig hineingedacht. Klug genug ist sie, ihre Mona nicht einfach als doof zu verkaufen und ihr Leben zur Hölle zu wünschen.

Eine Überzeugungstäterin

Denn Mona hat was drauf, daran lässt Theater-Hof-Debütantin Valerie Bast keinen Zweifel. Von Regisseurin Jasmin Sarah Zamani munter motiviert, annektiert sie mit der Wucht eines Wirbelsturms den Schauplatz. Mit dem Charme und Charisma einer Sympathieheldin fokussiert sie die allgemeine Aufmerksamkeit ganz auf sich, mit dem offenen Gesicht, den hellen Augen und umgarnenden Gebärden einer Überzeugungstäterin erzählt sie von Monas Gegenwart, als wärs der Wirklichkeit gewordene Himmel auf Erden. Vom Hier und Heute abgesehen, scheint Zeit für Mona keine Rolle zu spielen: Ihre Zukunft beschränkt sich auf die nächsten 24 Stunden, in denen das messbare Interesse oder die ausbleibenden Kommentare ihrer Gefolgschaft über das Hopp oder Top ihres Wohlbefindens, wenn nicht ihrer virtuellen Existenz entscheiden – denn das Echo aus ihrer Blase oder deren Verstummen verrät ihr, wieviel Wert sie hat. Wer nicht geklickt und nicht gelikt wird, verliert seine Identität: Den gibts gar nicht.

Mona aber gibt es, und wie. Und natürlich ist die megacoole Power-Posterin von heute eine ganz andere als die „kleine dicke Mona“ aus der Vergangenheit, als sie hier, genau hier, Mathe, Deutsch und Englisch über sich ergehen ließ. Den „ganz speziellen Schulgeruch“ hat sie noch in der Nase, jenen schwerschwülen Dunst, darin „Langeweile und Angst“ sich säuerlich vermischen. Akut wurde einst die Angst, als die tolle Tanja neu in Monas Klasse kam und ihr den Rang des Alphatierchens streitig machte; sie wurde akut, als Flaschendrehen und andere Gelegenheiten zu vorpubertärer Minimalerotik die damals Zwölfjährigen mit einer „Peinlichkeit“ nach der anderen heimsuchten; als es galt, "Kalorien zu zählen", um jeden Preis abzunehmen und anderweitig „am Aussehen zu arbeiten“, um „fein raus“ und nicht „am Arsch“ zu sein. Detailliert in aller Offenherzigkeit, zugleich nuanciert, macht die Schauspielerin den Druck spürbar, unter dem Monas Leben damals ziemlich schutzlos stand: kams doch stets vor allem darauf an, was die andern von ihr hielten.

Allerdings: Ist es heute denn viel anders? Auch heute liest Mona – die „genug Leute kennt“, sogar „in Südafrika“, nur keine im real life – den Stellenwert ihrer Besonderheit und Personalität an der gesichtslosen Zahl anonymer Anhängerinnen und Anhänger ab. Das Leben Monas, der Einzelgängerin, ist kaum mehr als das Objekt und Opfer einer feindlichen Übernahme durch ihre Follower. Und eben da verläuft ein Riss durch die Figur und durch das Klassenzimmerstück: Die Bloggerin, immer hektisch bestrebt, etwas „zu bringen, das die Leute fühlen“, beschwört in fast demselben Atemzug ihr Kinderpublikum, dass es „nichts bringt, den anderen gefallen zu wollen“. So sagt sie selbst am pointenlos platten, arg abrupten Schluss; und sagt eigentlich die ganze Zeit nichts anderes als: Sei du selbst!

Denn die Hölle, zumindest die Vorhölle, das sind die anderen. Nur: „Wer bin ich?“ Dieser existenziellsten aller Fragen, die schon Fünfjährige sich stellen und vielleicht niemand, schon gar nicht Zwölfjährige zu lösen vermögen, verdankt sich das beste Bild in Jasmin Sarah Zamanis Inszenierung: Mona mit einem Klebezettel an der Stirn, darauf: ein Fragezeichen.

■ Buchungen für Schulen und andere Einrichtungen: 150 Euro je Vorstellung, 100 Euro für eine zweite Vorstellung am selben Tag (Kontakt: Telefon 0 92 81/70 70 111, E-Mail: buchung.jungestheater@theater-hof.de).

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.

Kinder haften für ihre Eltern

„Eine Art Familienaufstellung“: Intendant Reinhardt Friese als Regisseur setzt mit den Generationenbrüchen des „Hamlet“ kurz und gut, rhythmusbetont und suggestiv die Reihe gewichtiger Shakespeare-Inszenierungen im Theater Hof fort. Bedenklich stimmt der miserable Besuch der Premiere.

Von Michael Thumser

Hof, 10. Oktober – Die Bühne: entblößt. Schon der erste Blick macht vorn auf ihrem öden Boden einen breiten Streifen Erde aus: Was wie ein umgegrabener Friedhof anmutet, entpuppt sich mit der Zeit denn auch als einer. „Hamlet“, dies bekanntermaßen multipel blutige Verhängnis, könnte gut und gern sechs Stunden dauern, in Hof aber sind schon nach knapp zwei Stunden alle tot. Denn Hausherr Reinhardt Friese hat als Regisseur nicht nur den Schauplatz leergeräumt, sondern nicht minder radikal auch in die Textgestalt des Werkes eingegriffen – „Zwei Drittel des Stücks sind raus“, sagt er –, um William Shakespeares Dänendrama in einem Happen und ohne Beilagen genießbar zu machen.

Schnell gehts trotzdem nicht. In der Verhaltenheit der Tempi steckt, versteht sich, Absicht. Als das Theater am Samstag die erste Schauspielpremiere der neuen Spielzeit vor enttäuschend wenig, aber applausbereitem Publikum herausbrachte – und damit finster wie die Nacht an die bisherige Serie gewichtiger Shakespeare-Produktionen, namentlich an „Richard III.“ vom April 2022 anschloss –, da offenbarte sich der prägnante Rhythmus der Produktion als ein Hauptkennzeichen, eine Hauptstärke. So intensiv wie den Fluss der tödlichen Dialoge setzt Friese viele Unterbrechungen in ihnen ein, gesprochenes Staccato, gelegentlich fast sinnwidrige Akzente, Stockungen und Stagnationen, die sich auch schon mal in die Tiefen bodenloser Pausen versenken. Freiwillig oder notgedrungen riskiert der Regisseur so, dass, was er stilisieren will, auch mal gestelzt daherkommt. Doch fügt sich solche Art der Rede in das unbedingt abstrakte Erscheinungsbild der Inszenierung zwingend ein.

„Archaische Grundstrukturen“

Denn zunehmend erkennbar legen derlei Stilmittel der Reduktion und Überhöhung, der Verzicht auf Realismus, Staffage und Kulissen die anthropologischen Konstanten der Szenenfolge bloß, die „archaischen Grundstrukturen“, von denen Friese im Programmheft wohlweislich spricht. Als „eine Art Familienaufstellung“ formiert er die Figuren und geht dabei von den Zwängen aus, die eine Generation auf die ihr folgende ausübt, hier: die Väter auf ihre Kinder. Unentrinnbare Zwänge: „Dänemark ist ein Gefängnis“, zetert Hamlet, und mit steilen Bollwerken, glatt und unübersteigbar, hat Ausstatterin Annette Mahlendorf die Szenerie entsprechend symbolstark ver- und abgeschlossen. Eine rollierende Wand im Zentrum vollendet mit ihren veränderlichen Schatten in grauweißem Nebelschimmer die Bühnenschwärze.

Klein und stumm und statuenstarr steht ziemlich am Anfang und ganz am Ende der Geist von Hamlets Vater (Konrad Lühnsdorf) im Gewaber, ein Knabe im spukweißen Nachthemd, einen Luftballon in Händen, als hätte er sich aus einem Banksy-Graffito hierher verirrt. Stupend fallen mit dem Auftauchen des puerilen Phantoms die Generationen und Identitäten in eins: In jener Schimäre des toten Vaters erkennt Hamlet sich selbst als lebendiges Kind, sein eigenes junges Erwachsensein als unvollständig, unmündig, juvenil. In lauter Abhängigkeiten, in patriarchalen zumal, sieht er sich verwickelt; nicht freiwillig, sondern notgedrungen nimmt er den Auftrag an, den gemeuchelten Papa und König am mörderischen Onkel Claudius und der mit ihm „blutschänderisch“ verehelichten Mutter zu rächen. Vielsagend haften in Frieses Stückdeutung die Kinder für ihre Eltern, verfolgt vom unausbleiblichen „Fluch der bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären“, um mal mit Schiller statt mit Shakespeare zu sprechen.

Um die weitreichenden Striche überhaupt leisten zu können und zugleich die Archaik des Geschehens herauszustellen, folgte der Regisseur einem schlauen Einfall: Mehrere Rollen – so die von Shakespeare ironisch installierte Schauspielertruppe, die Totengräber der erdigen Friedhofsszene – fasst er in einer dreieinigen Formation hexenhafter Nornen oder Parzen zusammen. Julia Leinweber, Susanna Mucha und Cornelia Wöß, bleichgesichtig und mit krallenfingrigen Knochenhänden, pointieren wie der Chor in einem antiken Drama die vom Regisseur erstrebte Vorzeitig- oder Zeitlosigkeit des Stoffs geradezu allegorisch. Wenn die Damen auf Hamlets Geheiß den Mord an seinem Vater pantomimisch nachvollziehen, treiben sie den Thronräuber Claudius (Dominque Bals, zunächst als Poser „voller Herrscherlust“) in panische Angstattacken und reuevolles Schuldbewusstsein. „Schlimm beginnts, und Schlimmeres muss folgen hinterdrein“, um es wieder mit Shakespeare statt mit Schiller zu sagen.

Pole des Unbewussten

Als Traumspiel und Gespenstersonate intoniert die Regie das Stück mit seiner fatalen Zwangsläufigkeit; seine Unwirklichkeit fixiert Friese irgendwo zwischen „Sterben“ und „Schlafen“, den Polen des Unbewussten, über die der Titelheld in seinem Monolog so sprichwortschwanger grübelt. Was dabei gar nicht gelingt: das „Konzept“ umzusetzen, wie das Programmheft es umreißt. Ihm zufolge imaginiert Hamlets verendender Vater das Hauptgeschehen der Rachehandlung als letzte Wunschvorstellung seiner untergehenden Fantasie; indessen nimmt wohl das Gros der Zuschauenden die Ereignisse als utopische Trugbilderfolge wahr, die Sohn Hamlet selbst erlebt. Das grundsätzlich Halluzinatorische der Produktion offenbart sich trotzdem. Oliver Hildebrandt, der, sich weiterentwickelnd, in der Hauptrolle an seinen großartigen Peer Gynt von vor einem Jahr anknüpft, schminkt sich mit weißer Farbe das „närrische Gebaren“ eines Verrückten wie ein Kainsmal ins Gesicht, um fortan als ausgestoßener Außenseiter surreale Grausigkeiten und perverse Poesien aufzureihen zu Wahnsinns-Suaden von verdächtigem Doppelsinn. Die Liebe zu Ophelia, und damit überhaupt sein Herz, zerfleischt er, indem er Hamlets Hass auf die Welt speichelspritzend auf die leidvoll Liebende zentriert. Ohne Gegenwehr muss die sanfte „Nymphe“ unterliegen: Bei Carolin Waltsgott, die auch die Göre kann, hier aber gehörig zart agiert, geht sie erst eingeschüchtert, schließlich namenlos traurig ins Wasser und in den Tod, auch sie am Schluss nur noch ein Geist, ertrunken triefend; das Opfer eines Vaters – Volker Ringe, die personifizierte Vorschrift – am Schluss auch sie.

„Das gibt zu denken“, heißt es im Stück einmal. „Zu denken“ gibt bei dieser Schauspielpremiere – und nicht erst bei dieser – desgeichen ihr beschämender Besuch. Dass das Publikum sogar bei einem Klassiker am Start ausbleiben würde, ließ „unsere Schulweisheit“ sich nicht träumen. Von der Öffentlichkeit hängen „Sein oder Nichtsein“ des Theaters ab: Wenn ihr Zuspruch heute verstummt, wird morgen oder überübermorgen der „Rest“ womöglich nur mehr „Schweigen“ sein. Dann werden – „schade, dass es wahr ist“ – wiederum die Kinder für die Eltern haften.

■ Informationen über die Produktion und weitere Vorstellungen im Internet: hier lang.